『ぶわん・ばっ!』

シオドア・スタージョン著/大森望訳

河出書房新社「不思議のひと触れ」所収 初版2003年12月30日

あらすじ・・・「一流のバンドでタイコを叩くにはどうすればいいか?」という私の質問に、レッドは昔話で答えてくれた。アマチュア時代、それなりの腕を持っていたレッドは天狗になっていた。演奏の合間に客席で休憩することなどしょっちゅうだった。

その日も客席で休憩していたレッドは、顔見知りで貸し船業の父親の手伝いをしているマニュエルという青年が、自分の代わりにドラムを叩いているのに気づいた。彼の演奏は最高で、バンドのメンバーも今まで聞いたことがない程、素晴らしい演奏をしていた。

ある日、川の中州で行われる、野外ダンスパーティーで演奏することになったレッドは、その場に音楽業界の大物が、新しいドラマーを探しに来ることを知った。しかしバンドのメンバーは、身勝手なレッドよりマニュエルに演奏させようとしていた。そこでレッドは、マニュエルの父親を騙して急用で出かけさせ、彼が船の操縦で手が離せない様にした。計画通りマニュエルはドラムを叩けなかったが、レッドの演奏も散々で大物をがっかりさせた。

パーティーが終わり、皆マニュエルの操縦する船に乗った。すると、船が異様な音を立て始めた。

ぶわん・ばっ・しっしゅ・しーば

ぼわん・ばっ・しっしゅ・しーぼ

マニュエルが船をドラムにして、演奏を始めたのだ。

この話は一見すると、普通の音楽小説のように見えます。しかし、ラスト一行でこの物語が急に、SFに変わるのです。本当に、最後の一行、最後の一文節で。この本には、色々なタイプの短編が収録されていて、どれもいい作品なのですが、この最後の一行の力によって、この話が一番印象に残りました。

シオドア・スタージョンは、アメリカの有名なSF作家で、長編では「人間以上」が日本では有名です。また「あらゆるものの九割はクズである」という、いわゆる「スタージョンの法則」でも知られています。短編作家としても有名で、日本でも多くの短編集が出版されています。

「不思議のひと触れ」は、河出書房新社の「奇想コレクション」の一冊です。他にも様々な作家の「すこし不思議な物語」の名作を作家別に編集したシリーズだそうです。ダン・シモンズの「夜更けのエントロピー」とか、読んでみたいですね。

2015年12月11日金曜日

2015年11月20日金曜日

『夜襲部隊』感想

『夜襲部隊』

ロバート・R・マキャモン著/山田順子訳

新潮文庫「ナイト・ソウルズ」所収 初版1992年7月25日

あらすじ・・・嵐の夜、食堂「ビッグ・ボブの店」 に避難するように、3組の客がやって来た。警官のデニス、4人家族、そしてかなり危なっかしい運転の男プライス。プライスはベトナム帰還兵であり、戦場で仲間を見捨てて逃げ出したことを気に病んでいた。しかも彼は、ベトナムで特殊な枯れ葉剤を浴び、幻を実体化させる力を身につけていた。別の町で起きた大量殺人に、プライスが関わっていると感じたデニスは、彼を逮捕しようとして気絶させてしまう。直後、嵐の中をヘリが飛ぶ音が聞こえ、店の外の闇を照明弾が照らした。そして嵐の中から、夜襲部隊がビッグ・ボブの店に近づいてきた。

夢や幻が現実を侵食するというのはありふれたテーマですが、力量のある作家が書くと実にスリリングで怖い。アメリカのホラーには、ベトナム戦争に関する話が多く見られますが、あの戦争がアメリカに悪い意味で、大きな影響を与えていることがわかります。

この作品は短編ですが、最後を読むと長編小説の第一部のようにも感じられます。マキャモン、長編化してくれないかなあ……。

ロバート・R・マキャモンについては「水の底」の記事を参照してください。

「ナイト・ソウルズ」については「ソフト病」の記事を参照してください。

「夜襲部隊」は、アメリカのTVドラマ 「新トワイライト・ゾーン(ミステリー・ゾーン)」の一編として映像化されています。ちょうど今刊行中のDVD付きマガジンに、この話を映像化した「帰還兵」が収録された巻が発売中でした。早速買って鑑賞しましたが、なかなか原作に忠実で良かったと思います。闇から現れる夜襲部隊が実に不気味でした。

ロバート・R・マキャモン著/山田順子訳

新潮文庫「ナイト・ソウルズ」所収 初版1992年7月25日

あらすじ・・・嵐の夜、食堂「ビッグ・ボブの店」 に避難するように、3組の客がやって来た。警官のデニス、4人家族、そしてかなり危なっかしい運転の男プライス。プライスはベトナム帰還兵であり、戦場で仲間を見捨てて逃げ出したことを気に病んでいた。しかも彼は、ベトナムで特殊な枯れ葉剤を浴び、幻を実体化させる力を身につけていた。別の町で起きた大量殺人に、プライスが関わっていると感じたデニスは、彼を逮捕しようとして気絶させてしまう。直後、嵐の中をヘリが飛ぶ音が聞こえ、店の外の闇を照明弾が照らした。そして嵐の中から、夜襲部隊がビッグ・ボブの店に近づいてきた。

夢や幻が現実を侵食するというのはありふれたテーマですが、力量のある作家が書くと実にスリリングで怖い。アメリカのホラーには、ベトナム戦争に関する話が多く見られますが、あの戦争がアメリカに悪い意味で、大きな影響を与えていることがわかります。

この作品は短編ですが、最後を読むと長編小説の第一部のようにも感じられます。マキャモン、長編化してくれないかなあ……。

ロバート・R・マキャモンについては「水の底」の記事を参照してください。

「ナイト・ソウルズ」については「ソフト病」の記事を参照してください。

「夜襲部隊」は、アメリカのTVドラマ 「新トワイライト・ゾーン(ミステリー・ゾーン)」の一編として映像化されています。ちょうど今刊行中のDVD付きマガジンに、この話を映像化した「帰還兵」が収録された巻が発売中でした。早速買って鑑賞しましたが、なかなか原作に忠実で良かったと思います。闇から現れる夜襲部隊が実に不気味でした。

2015年10月30日金曜日

半年が過ぎました

ブログを始めて半年が過ぎました。

未だにbloggerの使い方が、よく分かっていません。フォントが違ったり、レイアウトが崩れているのはそのせいです。もっと勉強しないといけませんね。

半年経つのに記事の数が30に満たないのは問題ですね。まあ、週一更新と考えると、頑張っている方ですかね? もっと定期的に更新できるといいのですが……。

ネットでbloggerの事をもっと調べて、充実したものにしたいです。あと、出来るだけ読みやすいブログにしたいです。

統計を見ると、「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」がダントツで読まれています。確かに名作ですが、ほぼ二日おきくらいに一度は読まれているようです。Googleで調べてみたら、このブログが結構上位に表示されていました。特に検索順位を上げる努力はしてないのですが。Wikipediaより上位に表示されていたのには笑いましたが。

あと、私はFirefox使いなので、このブログもFirefoxで書いています。なので、Firefox以外のブラウザで見ると、レイアウトが崩れているかもしれません。Googleのブログサービスを使っておいて、Chromeを使っていないなんて……、Googleに喧嘩売ってるわけじゃないですよ?!

ネット環境の引っ越し、終わりました。これまではWimax(シングル)だったのですが、J:comのケーブルテレビのインターネット(120Mコース)にしました。ネットでの評判は散々だったんですが、TVと電話をすでに契約していたので、モデムを取り付けるだけの簡単工事で済むので、J:comにしました。調べたらeo光も簡単な工事で済むみたいでしたが……、不満を感じたら乗り換えましょうかね? 今のところ特に不満はありませんが。速度も無線LANで16~18Mbpsくらい出てますし(USENのスピードテストです)。Wimaxの頃、理論値最高40Mbpsの所、2~4Mbpsが平均でしたから(調子がいいと5~6Mbps)、三倍したらこれぐらいでしょう。あとは回線が安定して繋がり続けてくれればいいのですが。とりあえずは年末まで様子見します。

こんな半年かけてようやく300PVに届くような過疎ブログですが、これからも続けていきたいです。

未だにbloggerの使い方が、よく分かっていません。フォントが違ったり、レイアウトが崩れているのはそのせいです。もっと勉強しないといけませんね。

半年経つのに記事の数が30に満たないのは問題ですね。まあ、週一更新と考えると、頑張っている方ですかね? もっと定期的に更新できるといいのですが……。

ネットでbloggerの事をもっと調べて、充実したものにしたいです。あと、出来るだけ読みやすいブログにしたいです。

統計を見ると、「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」がダントツで読まれています。確かに名作ですが、ほぼ二日おきくらいに一度は読まれているようです。Googleで調べてみたら、このブログが結構上位に表示されていました。特に検索順位を上げる努力はしてないのですが。Wikipediaより上位に表示されていたのには笑いましたが。

あと、私はFirefox使いなので、このブログもFirefoxで書いています。なので、Firefox以外のブラウザで見ると、レイアウトが崩れているかもしれません。Googleのブログサービスを使っておいて、Chromeを使っていないなんて……、Googleに喧嘩売ってるわけじゃないですよ?!

ネット環境の引っ越し、終わりました。これまではWimax(シングル)だったのですが、J:comのケーブルテレビのインターネット(120Mコース)にしました。ネットでの評判は散々だったんですが、TVと電話をすでに契約していたので、モデムを取り付けるだけの簡単工事で済むので、J:comにしました。調べたらeo光も簡単な工事で済むみたいでしたが……、不満を感じたら乗り換えましょうかね? 今のところ特に不満はありませんが。速度も無線LANで16~18Mbpsくらい出てますし(USENのスピードテストです)。Wimaxの頃、理論値最高40Mbpsの所、2~4Mbpsが平均でしたから(調子がいいと5~6Mbps)、三倍したらこれぐらいでしょう。あとは回線が安定して繋がり続けてくれればいいのですが。とりあえずは年末まで様子見します。

こんな半年かけてようやく300PVに届くような過疎ブログですが、これからも続けていきたいです。

『海外SFショート・ショート秀作選』感想

『海外SFショート・ショート秀作選』

アイザック・アシモフ編/風見潤訳

集英社文庫コバルトシリーズ 初版1983年10月15日

収録作

「ホーム・チーム・アドヴァンテージ」ジャック・C・ホールドマン二世

「コイン・ランドリィの一夜」ジェイン・ロバーツ

「闘技場にて」ブライアン・W・オールディス

「ひながた」フレドリック・ブラウン

「百獣の王」フィリップ・ホセ・ファーマー

「みなさん、お静かに!」アーサー・C・クラーク

「武器」フレドリック・ブラウン

「ヴォン・グームの手」ヴィクター・コントスキ

「プロトタフ」キース・ローマー

「セールスマンの厄日」フリッツライバー

「回答」フレドリック・ブラウン

「幽霊自動車」デヴィッド・メイスン

「九十億の神の御名」アーサー・C・クラーク

「車輪」ジョン・ウィンダム

「優しく雨ぞ降りしきる」レイ・ブラッドベリ

「女神の首」ジョゼフ・バーガー

「”地球よ、おまえをわすれたら……”」アーサー・C・クラーク

ブラウンとクラークが三作づつ選ばれてます。フレドリック・ブラウンは、短編の名手と知られていますから当然ですね。「ひながた」は、ティプトリーの「ラセンウジバエ解決法」と似たコンセプトの作品に思いました。最後の一行にある「オチ」がいいですね。

アーサー・C・クラークも、日本で多くの短編集が出版されています。三作の中では、「みなさん、お静かに!」が面白かったです。

ブラッドベリの「優しく雨ぞ降りしきる」は、連作短編集「火星年代記」の中の一編。「火星年代記」もいい作品が沢山収録されています。

「ヴォン・グームの手」「幽霊自動車」「女神の首」の三人の作者については、よくわからないそうです。ただ、三作ともなかなか面白い話です。特に「ヴォン・グームの手」と「幽霊自動車」は、ホラーっぽい雰囲気があって好みの作品です。

「ホーム・チーム・アドヴァンテージ」の作者ジャック・C・ホールドマン二世は、SF作家のジョー・ホールドマンのお兄さんだそうです。野球の試合で負けた地球人が、アルクトゥールス人に食べられることになるという、なかなか悪趣味な話です。

ショートショートのアンソロジーということで、作品ごとではなく一冊まるごとの感想になりました。コバルトシリーズって、昔は少女小説だけじゃなく、こういうアンソロジーも出してたんですね。今でも出してくれませんかねぇ?

アイザック・アシモフ編/風見潤訳

集英社文庫コバルトシリーズ 初版1983年10月15日

収録作

「ホーム・チーム・アドヴァンテージ」ジャック・C・ホールドマン二世

「コイン・ランドリィの一夜」ジェイン・ロバーツ

「闘技場にて」ブライアン・W・オールディス

「ひながた」フレドリック・ブラウン

「百獣の王」フィリップ・ホセ・ファーマー

「みなさん、お静かに!」アーサー・C・クラーク

「武器」フレドリック・ブラウン

「ヴォン・グームの手」ヴィクター・コントスキ

「プロトタフ」キース・ローマー

「セールスマンの厄日」フリッツライバー

「回答」フレドリック・ブラウン

「幽霊自動車」デヴィッド・メイスン

「九十億の神の御名」アーサー・C・クラーク

「車輪」ジョン・ウィンダム

「優しく雨ぞ降りしきる」レイ・ブラッドベリ

「女神の首」ジョゼフ・バーガー

「”地球よ、おまえをわすれたら……”」アーサー・C・クラーク

ブラウンとクラークが三作づつ選ばれてます。フレドリック・ブラウンは、短編の名手と知られていますから当然ですね。「ひながた」は、ティプトリーの「ラセンウジバエ解決法」と似たコンセプトの作品に思いました。最後の一行にある「オチ」がいいですね。

アーサー・C・クラークも、日本で多くの短編集が出版されています。三作の中では、「みなさん、お静かに!」が面白かったです。

ブラッドベリの「優しく雨ぞ降りしきる」は、連作短編集「火星年代記」の中の一編。「火星年代記」もいい作品が沢山収録されています。

「ヴォン・グームの手」「幽霊自動車」「女神の首」の三人の作者については、よくわからないそうです。ただ、三作ともなかなか面白い話です。特に「ヴォン・グームの手」と「幽霊自動車」は、ホラーっぽい雰囲気があって好みの作品です。

「ホーム・チーム・アドヴァンテージ」の作者ジャック・C・ホールドマン二世は、SF作家のジョー・ホールドマンのお兄さんだそうです。野球の試合で負けた地球人が、アルクトゥールス人に食べられることになるという、なかなか悪趣味な話です。

ショートショートのアンソロジーということで、作品ごとではなく一冊まるごとの感想になりました。コバルトシリーズって、昔は少女小説だけじゃなく、こういうアンソロジーも出してたんですね。今でも出してくれませんかねぇ?

2015年10月12日月曜日

天神さんの古本まつり・第十五回四天王寺秋の大古本祭リポート

『天神さんの古本まつり・第十五回四天王寺秋の大古本祭』リポート

2015年10月11日、 天神さんの古本まつりと、第十五回四天王寺秋の大古本祭に行ってきました。この2つの古本市は毎年日程がかぶる上に、休みがこの日しかなかったので、両方行ってみることにしました。

まずは天満天神繁昌亭の直ぐ側にある、大阪天満宮に。最寄り駅は大阪地下鉄堺筋線、南森町駅です。

天気は生憎の曇り。雨がぱらつく事もありましたが、なんとかもってくれました。 四天王寺と比べると規模は小さいですが、それでも20店ほどが出店していました。会計は各店毎にする形式。

百均コーナーも有り、なかなかの人出でした。

次は地下鉄谷町線に乗り、四天王寺前夕陽ケ丘駅へ。徒歩数分で四天王寺着。

今年の春よりテントの数が減っているような気が……。

以前はお好み焼きの屋台があったのですが、最近は見ません。やっぱり鳩が多いからですかね?

こちらもなかなかの人出。ちんどん屋さんが宣伝に回ってました(曲は何故か「いとしのエリー」でしたが)。

五重塔は耐震改修工事中でした。

今回の戦利品はこちら。

2ヶ所回って9冊は少なめ。近々ネット環境の引っ越しを予定しているので、出費は出来る限り抑えました。

天神さんで買ったのは6冊。四天王寺では3冊。

「火星航路SOS」(ハヤカワ文庫SF)は、E・E・スミスのスペースオペラ。

R・ゼラズニイ&F・セイバーヘーゲン著「コイルズ」(創元推理文庫)は、作者で選びました。豪華な共著ですね。

風見潤・安田均編「世界SFパロディ傑作選」(講談社文庫)は、タイトル通りSF小説のパロディを集めたアンソロジー。作家陣は、ポール・アンダースン&ゴードン・ディクスン、フィリップ・ホセ・ファーマー、ロジャー・ゼラズニイなど。ゼラズニイの「吸血機伝説」は、別のアンソロジーで読んだことがあります。

ホラーはこの2冊。

「異形コレクション 帰還」(光文社文庫)は、井上雅彦監修のアンソロジー。これは廣済堂文庫から光文社文庫に移った最初の本です。太田忠司、友成純一、小中千昭、田中文雄などなど、相変わらずの豪華メンバーです。

コリン・ウィルスン著「ロイガーの復活」(ハヤカワ文庫NVモダンホラーセレクション)は、同じ話が収録された本(アンソロジーだったと思います)を持っているのですが、単体の本を見つけてしまい衝動買い。

「シートン動物記 普及版15」(評論社)内山賢次訳は、ジェヴォーダンのラ・ベート、フランスの狼王クールトーの2頭の狼の話が乗っているので購入しました。シートンがクールトーの話を書いているのは知っていたのですが、ラ・ベートの話も書いていたのは知りませんでした。

四天王寺ではSFマガジンを3冊買いました。1982年8・9月号と1985年4月号です。

前者はジョージ・R・R・マーティンの「ナイトフライヤー」が前後編で掲載されているものです。

後者はダニエル・F・ギャルイ(ガロイ)の「今宵、空は落ち」の前編が掲載されています。後編だけ読んだことがあるので、これで全編読むことができます。あと、ジョージ・アレック・エフィンジャーの「まったく、何でも知ってるエイリアン」が掲載されていたのは嬉しい誤算でした。山本弘さんの本でタイトルだけ知っていたのですが、内容がどんなものか気になっていたんです。

天神さんの古本まつりは13日まで、四天王寺秋の大古本祭は14日まで開催されています。……来年は日程ずらしてもらえませんかねぇ……。

2015年10月11日、 天神さんの古本まつりと、第十五回四天王寺秋の大古本祭に行ってきました。この2つの古本市は毎年日程がかぶる上に、休みがこの日しかなかったので、両方行ってみることにしました。

まずは天満天神繁昌亭の直ぐ側にある、大阪天満宮に。最寄り駅は大阪地下鉄堺筋線、南森町駅です。

天気は生憎の曇り。雨がぱらつく事もありましたが、なんとかもってくれました。 四天王寺と比べると規模は小さいですが、それでも20店ほどが出店していました。会計は各店毎にする形式。

百均コーナーも有り、なかなかの人出でした。

次は地下鉄谷町線に乗り、四天王寺前夕陽ケ丘駅へ。徒歩数分で四天王寺着。

今年の春よりテントの数が減っているような気が……。

以前はお好み焼きの屋台があったのですが、最近は見ません。やっぱり鳩が多いからですかね?

こちらもなかなかの人出。ちんどん屋さんが宣伝に回ってました(曲は何故か「いとしのエリー」でしたが)。

五重塔は耐震改修工事中でした。

今回の戦利品はこちら。

2ヶ所回って9冊は少なめ。近々ネット環境の引っ越しを予定しているので、出費は出来る限り抑えました。

天神さんで買ったのは6冊。四天王寺では3冊。

「火星航路SOS」(ハヤカワ文庫SF)は、E・E・スミスのスペースオペラ。

R・ゼラズニイ&F・セイバーヘーゲン著「コイルズ」(創元推理文庫)は、作者で選びました。豪華な共著ですね。

風見潤・安田均編「世界SFパロディ傑作選」(講談社文庫)は、タイトル通りSF小説のパロディを集めたアンソロジー。作家陣は、ポール・アンダースン&ゴードン・ディクスン、フィリップ・ホセ・ファーマー、ロジャー・ゼラズニイなど。ゼラズニイの「吸血機伝説」は、別のアンソロジーで読んだことがあります。

ホラーはこの2冊。

「異形コレクション 帰還」(光文社文庫)は、井上雅彦監修のアンソロジー。これは廣済堂文庫から光文社文庫に移った最初の本です。太田忠司、友成純一、小中千昭、田中文雄などなど、相変わらずの豪華メンバーです。

コリン・ウィルスン著「ロイガーの復活」(ハヤカワ文庫NVモダンホラーセレクション)は、同じ話が収録された本(アンソロジーだったと思います)を持っているのですが、単体の本を見つけてしまい衝動買い。

「シートン動物記 普及版15」(評論社)内山賢次訳は、ジェヴォーダンのラ・ベート、フランスの狼王クールトーの2頭の狼の話が乗っているので購入しました。シートンがクールトーの話を書いているのは知っていたのですが、ラ・ベートの話も書いていたのは知りませんでした。

四天王寺ではSFマガジンを3冊買いました。1982年8・9月号と1985年4月号です。

前者はジョージ・R・R・マーティンの「ナイトフライヤー」が前後編で掲載されているものです。

後者はダニエル・F・ギャルイ(ガロイ)の「今宵、空は落ち」の前編が掲載されています。後編だけ読んだことがあるので、これで全編読むことができます。あと、ジョージ・アレック・エフィンジャーの「まったく、何でも知ってるエイリアン」が掲載されていたのは嬉しい誤算でした。山本弘さんの本でタイトルだけ知っていたのですが、内容がどんなものか気になっていたんです。

天神さんの古本まつりは13日まで、四天王寺秋の大古本祭は14日まで開催されています。……来年は日程ずらしてもらえませんかねぇ……。

2015年10月5日月曜日

『ウォッチャーズ』感想

『ウォッチャーズ』

ディーン・R・クーンツ著/松本剛史訳

文春文庫 初版1993年6月10日

あらすじ・・・愛する人を次々失い絶望した男トラヴィスは、自殺しようと向かった森で一頭のゴールデンレトリーヴァーと出会った。そして正体不明の何者かに追われ、トラヴィスはレトリーヴァーを連れ街に戻った。まるで人間のような知性を持ったその犬に、トラヴィスは「アインシュタイン」と名付けた。

偏執狂的な伯母に監禁されて育ったノーラは、ストーカーに襲われそうになった時アインシュタインに助けられ、トラヴィスと出会う。

殺した相手から命の力を吸い取れると信じているイカれた殺し屋ヴィンス・ナスコは、偶然アインシュタインの存在を知り、手に入れようと追跡を始めた。

NSA(国家安全保障局)のレム・ジョンソンは、バノダイン研究所から逃げ出した二頭の実験体を追跡していた。一頭は知能を人工的に高められたゴールデンレトリーヴァー犬。もう一頭は、醜悪で、凶暴で、奸智に長けた生物兵器「アウトサイダー」だ。

行く先々で殺戮を繰り返しながら、アウトサイダーは犬を追い続ける。犬を殺すこと。それだけがアウトサイダーの目的だった。

様々な存在から狙われるアインシュタインと「彼」を守ろうとするトラヴィスとノーラは、身元を偽り逃避行を続けるが、追手はすぐそこまで迫っていた。

面白い! クーンツの作品では一番好きかもしれません。物語は最初から最後まで疾走するようで、中だるみしません。上下二分冊の分量をまったく感じさせませんでした。

アインシュタインは勿論のこと、トラヴィス、ノーラ、ヴィンス、レムなど、登場人物は皆、魅力的です。アインシュタインを狙う者たちも、守る者たちも個性的な人物ばかりです。

そしてなんといっても、この作品に登場するキャラクターの中で、一番魅力的なのが「アウトサイダー」です。ただの醜悪なモンスターと思っていたのに、その真実の姿を知った時、泣きそうになりました。そして最後の対決……。

犬好きの人必読の本ですが、モンスター好きの人も必読です。

作者のディーン・R・クーンツは、キングと並び称されるモダンホラー作家ですが、その作風は純粋なホラーというより、ジャンルミックスとよく言われています。売れない時代に様々なジャンルの小説を書いてきた経験が、メジャーになって才能として開花したみたいです。他には「ファントム」「ストレンジャーズ」「ドラゴンティアーズ」など読みましたが、どれも面白かったです。

ディーン・R・クーンツ著/松本剛史訳

文春文庫 初版1993年6月10日

あらすじ・・・愛する人を次々失い絶望した男トラヴィスは、自殺しようと向かった森で一頭のゴールデンレトリーヴァーと出会った。そして正体不明の何者かに追われ、トラヴィスはレトリーヴァーを連れ街に戻った。まるで人間のような知性を持ったその犬に、トラヴィスは「アインシュタイン」と名付けた。

偏執狂的な伯母に監禁されて育ったノーラは、ストーカーに襲われそうになった時アインシュタインに助けられ、トラヴィスと出会う。

殺した相手から命の力を吸い取れると信じているイカれた殺し屋ヴィンス・ナスコは、偶然アインシュタインの存在を知り、手に入れようと追跡を始めた。

NSA(国家安全保障局)のレム・ジョンソンは、バノダイン研究所から逃げ出した二頭の実験体を追跡していた。一頭は知能を人工的に高められたゴールデンレトリーヴァー犬。もう一頭は、醜悪で、凶暴で、奸智に長けた生物兵器「アウトサイダー」だ。

行く先々で殺戮を繰り返しながら、アウトサイダーは犬を追い続ける。犬を殺すこと。それだけがアウトサイダーの目的だった。

様々な存在から狙われるアインシュタインと「彼」を守ろうとするトラヴィスとノーラは、身元を偽り逃避行を続けるが、追手はすぐそこまで迫っていた。

面白い! クーンツの作品では一番好きかもしれません。物語は最初から最後まで疾走するようで、中だるみしません。上下二分冊の分量をまったく感じさせませんでした。

アインシュタインは勿論のこと、トラヴィス、ノーラ、ヴィンス、レムなど、登場人物は皆、魅力的です。アインシュタインを狙う者たちも、守る者たちも個性的な人物ばかりです。

そしてなんといっても、この作品に登場するキャラクターの中で、一番魅力的なのが「アウトサイダー」です。ただの醜悪なモンスターと思っていたのに、その真実の姿を知った時、泣きそうになりました。そして最後の対決……。

犬好きの人必読の本ですが、モンスター好きの人も必読です。

作者のディーン・R・クーンツは、キングと並び称されるモダンホラー作家ですが、その作風は純粋なホラーというより、ジャンルミックスとよく言われています。売れない時代に様々なジャンルの小説を書いてきた経験が、メジャーになって才能として開花したみたいです。他には「ファントム」「ストレンジャーズ」「ドラゴンティアーズ」など読みましたが、どれも面白かったです。

2015年9月24日木曜日

『ずっとお城で暮らしてる』感想

『ずっとお城で暮らしてる』

シャーリー・ジャクスン著/市田泉訳

創元推理文庫 初版2007年8月24日

あらすじ・・・メアリ・キャサリン(メリキャット)・ブラックウッドは、姉のコンスタンス(コニー)と伯父のジュリアンの3人で屋敷に住んでいる。この家ではかつて、メリキャットの両親、弟、伯母が毒殺される事件が起きていた。姉のコニーが犯人と疑われたが、裁判の結果無罪となった。

村の住人たちはコニーが犯人と決めつけ、ブラックウッド家に悪意を持っていた。子どもたちは歌う。

”メリキャット お茶でもいかがと コニー姉さん”

”とんでもない 毒入りでしょうと メリキャット”

”メリキャット おやすみなさいと コニー姉さん”

”深さ十フィートの お墓の中で!”

それでもメリキャットは姉をかばい、伯父の世話をして狂気に囚われながらも、平和に過ごしていた。従兄のチャールズが来訪するまでは……。

なんか、読んでいて混乱してしまう話です。登場人物の狂気が、読者である私に感染するみたいに。メリキャットに向けられる村人の悪意には、吐き気すら覚えます。まともな人間がほとんど登場しないんですよね。

それでも、メリキャットに感情移入して読んでいたら、伯父の一言ですべてが崩れ去ってしまいます。ネタバレを防ぐため詳しくは書きませんが、「メリキャットって、何者なんだ?!」ってかんじです。まあ、伯父もまともな精神状態ではないので、頭から信じることはできませんが。

とにかく、悪意と狂気に酔いそうな作品です。

作者のシャーリー・ジャクスンは、アメリカの女性作家で短編「くじ」(これも、たいがいきっついはなしです。)や長編「山荘綺談」(「たたり」「ホーンティング」のタイトルで映画化されています。)で有名です。人間の悪意や狂気を描かせたら、右に出る人はいないんじゃないですかね? 「魔女」の異名は伊達じゃありません。

以前、創元推理文庫で「はじめて読むならこの一冊」というキャンペーンをやっていて、ジャクスンはこの「ずっとお城で暮らしてる」が選ばれていたんですが、はじめて読むジャクスンがこれって……。まあ「くじ」よりはいいか……。

シャーリー・ジャクスン著/市田泉訳

創元推理文庫 初版2007年8月24日

あらすじ・・・メアリ・キャサリン(メリキャット)・ブラックウッドは、姉のコンスタンス(コニー)と伯父のジュリアンの3人で屋敷に住んでいる。この家ではかつて、メリキャットの両親、弟、伯母が毒殺される事件が起きていた。姉のコニーが犯人と疑われたが、裁判の結果無罪となった。

村の住人たちはコニーが犯人と決めつけ、ブラックウッド家に悪意を持っていた。子どもたちは歌う。

”メリキャット お茶でもいかがと コニー姉さん”

”とんでもない 毒入りでしょうと メリキャット”

”メリキャット おやすみなさいと コニー姉さん”

”深さ十フィートの お墓の中で!”

それでもメリキャットは姉をかばい、伯父の世話をして狂気に囚われながらも、平和に過ごしていた。従兄のチャールズが来訪するまでは……。

なんか、読んでいて混乱してしまう話です。登場人物の狂気が、読者である私に感染するみたいに。メリキャットに向けられる村人の悪意には、吐き気すら覚えます。まともな人間がほとんど登場しないんですよね。

それでも、メリキャットに感情移入して読んでいたら、伯父の一言ですべてが崩れ去ってしまいます。ネタバレを防ぐため詳しくは書きませんが、「メリキャットって、何者なんだ?!」ってかんじです。まあ、伯父もまともな精神状態ではないので、頭から信じることはできませんが。

とにかく、悪意と狂気に酔いそうな作品です。

作者のシャーリー・ジャクスンは、アメリカの女性作家で短編「くじ」(これも、たいがいきっついはなしです。)や長編「山荘綺談」(「たたり」「ホーンティング」のタイトルで映画化されています。)で有名です。人間の悪意や狂気を描かせたら、右に出る人はいないんじゃないですかね? 「魔女」の異名は伊達じゃありません。

以前、創元推理文庫で「はじめて読むならこの一冊」というキャンペーンをやっていて、ジャクスンはこの「ずっとお城で暮らしてる」が選ばれていたんですが、はじめて読むジャクスンがこれって……。まあ「くじ」よりはいいか……。

2015年9月14日月曜日

『真夜中の太陽』感想

『真夜中の太陽』

ロッド・サーリング著/福島正実訳

講談社文庫「不思議な国のラプソディ 海外SF傑作選」所収 初版1976年4月15日

あらすじ・・・地球が突然公転軌道を外れ、太陽に近づいて行き、気温がみるみる上昇していた。今や真夜中でも真昼のように暑く、明るかった。人々が少しでも涼しい場所を求め、北の方に移動している中、ノーマ・スミスはアパートに残り、太陽の絵を描いていた。ノーマの他にアパートに残っているのは、ブロンソン婦人のみ。天気予報を読むアナウンサーは、ヤケになって喚き立てる。見回りを続ける警官も、ノーマに銃を渡して街を出ていった。そしてついに、空いっぱいに広がった太陽が、地上を照りつけた。ガラスはひび割れ、カンヴァスの絵の具が融けだし、燃え上がった。ノーマの唇が燃え、両目から液体が流れ出し……。

夏に読んじゃダメな話です。オチは○○○なのですが、さらにもう一捻り皮肉なオチがあるのが、サーリングらしいと思いました。

この作品は、TVの「トワイライト・ゾーン(ミステリー・ゾーン)」の中の一編です。ドラマのノベライズなのか、小説をドラマ化したのか分かりませんが、ドラマでも名作と評判です。「トワイライト・ゾーン」のDVDが本屋で売ってますが、この「真夜中の太陽」が収録された巻が出たら買おうと思ってたのに、買いそびれてしまったんですよね……。小説がすごく良かったから、ドラマも見てみたかったんですけど。

作者のロッド・サーリングは作家としてより、テレビライターとしてのほうが有名で、特に「トワイライト・ゾーン」が日本でも有名です。

「不思議な国のラプソディ 海外SF傑作選」は福島正実編のSFアンソロジーです。「現実の世界では決してあり得ない異常な出来事を、あっと意表をつく発想で捉えたSF独特の<奇妙な味>を伝える12編」が収録されています。他には、ドナルド・A・ウォルハイム、エドモンド・ハミルトン、マレイ・レンスター(ラインスター)、フレデリック・ブラウン、ウィルスン・タッカー、リチャード・マシスン、ゼナ・ヘンダースンなどの作品が収録されています。

福島正実さんが編んだ「海外SF傑作選」は他にもあり、「破滅の日」「人間を超えるもの」の二冊を持っています。

「真夜中の太陽」は、文春文庫の「トライライト・ゾーン2」にも、収録されています。

ロッド・サーリング著/福島正実訳

講談社文庫「不思議な国のラプソディ 海外SF傑作選」所収 初版1976年4月15日

あらすじ・・・地球が突然公転軌道を外れ、太陽に近づいて行き、気温がみるみる上昇していた。今や真夜中でも真昼のように暑く、明るかった。人々が少しでも涼しい場所を求め、北の方に移動している中、ノーマ・スミスはアパートに残り、太陽の絵を描いていた。ノーマの他にアパートに残っているのは、ブロンソン婦人のみ。天気予報を読むアナウンサーは、ヤケになって喚き立てる。見回りを続ける警官も、ノーマに銃を渡して街を出ていった。そしてついに、空いっぱいに広がった太陽が、地上を照りつけた。ガラスはひび割れ、カンヴァスの絵の具が融けだし、燃え上がった。ノーマの唇が燃え、両目から液体が流れ出し……。

夏に読んじゃダメな話です。オチは○○○なのですが、さらにもう一捻り皮肉なオチがあるのが、サーリングらしいと思いました。

この作品は、TVの「トワイライト・ゾーン(ミステリー・ゾーン)」の中の一編です。ドラマのノベライズなのか、小説をドラマ化したのか分かりませんが、ドラマでも名作と評判です。「トワイライト・ゾーン」のDVDが本屋で売ってますが、この「真夜中の太陽」が収録された巻が出たら買おうと思ってたのに、買いそびれてしまったんですよね……。小説がすごく良かったから、ドラマも見てみたかったんですけど。

作者のロッド・サーリングは作家としてより、テレビライターとしてのほうが有名で、特に「トワイライト・ゾーン」が日本でも有名です。

「不思議な国のラプソディ 海外SF傑作選」は福島正実編のSFアンソロジーです。「現実の世界では決してあり得ない異常な出来事を、あっと意表をつく発想で捉えたSF独特の<奇妙な味>を伝える12編」が収録されています。他には、ドナルド・A・ウォルハイム、エドモンド・ハミルトン、マレイ・レンスター(ラインスター)、フレデリック・ブラウン、ウィルスン・タッカー、リチャード・マシスン、ゼナ・ヘンダースンなどの作品が収録されています。

福島正実さんが編んだ「海外SF傑作選」は他にもあり、「破滅の日」「人間を超えるもの」の二冊を持っています。

「真夜中の太陽」は、文春文庫の「トライライト・ゾーン2」にも、収録されています。

2015年9月7日月曜日

ツイン21古本フェア リポート

『ツイン21古本フェア』リポート

2015年9月6日、ツイン21古本フェアにいってきました。

天気は生憎と雨。でも、屋内イベントなので問題なし。

いつもより、本棚が少なく感じたのは、気のせいでしょうか? 古本の他には、ジャニーズのグッズが売られていました。雨なのに熱心な古本好きが、沢山来てました(お前が言うな)。

ツイン21古本フェアは、今週の土曜日12日まで開催されています。お時間のある人は、行ってみられたらどうでしょうか。最寄り駅は、JR大阪環状線京橋駅。西出口(途中、東西線のホームを通ります)から出ると、目の前の通路に案内板があるので(大阪ビジネスパーク)、そこを直進。大阪城京橋プロムナードに繋がっているので、そこで左折。あとは道なりに行けばツイン21に着きます。ビルに入って直進すれば、会場に着きます。

今回の戦利品はこちら。4冊とかなり少なめ。

今回の一番はこれ。

ピーター・ストラウブ著「扉のない家」(扶桑社)は中・短篇集です。 ストラウブは「ココ」を読んだことがありますが、あれは良かった。スーパーナチュラルな要素の無いサイコホラーはあまり好きではないのですが、「ココ」は面白かったですね。この本に収録されている「ブルー・ローズ」「レダマの木」は、「ココ」と関連のある話になっています。

唐沢俊一著「古本マニア雑学ノート」「古本マニア2冊目雑学ノート」(ダイヤモンド社)は、タイトルで。中には珍しい古本が沢山紹介されていて、眠田直さんのイラストも面白いです。唐沢さんの「古本マニアってのはパソコンなんか買う金があったら、その分で古本買っちゃいますからね」という言葉には私も大納得でした。

スウェン・ヘディン著の「ペルシアから中央アジアへ」(白水社)は、「ヘディン探検紀行全集」の第一巻。シルクロード好きなら全巻揃えたいところですが、別巻合わせて17冊もあるんですよね。

今回は収穫が少なかったですが、やっぱり古本市はいいですね。何度行っても楽しいです。興味のある方はぜひ、行ってみてください。

2015年9月6日、ツイン21古本フェアにいってきました。

天気は生憎と雨。でも、屋内イベントなので問題なし。

いつもより、本棚が少なく感じたのは、気のせいでしょうか? 古本の他には、ジャニーズのグッズが売られていました。雨なのに熱心な古本好きが、沢山来てました(お前が言うな)。

ツイン21古本フェアは、今週の土曜日12日まで開催されています。お時間のある人は、行ってみられたらどうでしょうか。最寄り駅は、JR大阪環状線京橋駅。西出口(途中、東西線のホームを通ります)から出ると、目の前の通路に案内板があるので(大阪ビジネスパーク)、そこを直進。大阪城京橋プロムナードに繋がっているので、そこで左折。あとは道なりに行けばツイン21に着きます。ビルに入って直進すれば、会場に着きます。

今回の戦利品はこちら。4冊とかなり少なめ。

今回の一番はこれ。

ピーター・ストラウブ著「扉のない家」(扶桑社)は中・短篇集です。 ストラウブは「ココ」を読んだことがありますが、あれは良かった。スーパーナチュラルな要素の無いサイコホラーはあまり好きではないのですが、「ココ」は面白かったですね。この本に収録されている「ブルー・ローズ」「レダマの木」は、「ココ」と関連のある話になっています。

唐沢俊一著「古本マニア雑学ノート」「古本マニア2冊目雑学ノート」(ダイヤモンド社)は、タイトルで。中には珍しい古本が沢山紹介されていて、眠田直さんのイラストも面白いです。唐沢さんの「古本マニアってのはパソコンなんか買う金があったら、その分で古本買っちゃいますからね」という言葉には私も大納得でした。

スウェン・ヘディン著の「ペルシアから中央アジアへ」(白水社)は、「ヘディン探検紀行全集」の第一巻。シルクロード好きなら全巻揃えたいところですが、別巻合わせて17冊もあるんですよね。

今回は収穫が少なかったですが、やっぱり古本市はいいですね。何度行っても楽しいです。興味のある方はぜひ、行ってみてください。

『水の底』感想

『水の底』

ロバート・R・マキャモン著/田中一江訳

ハヤカワ文庫NV「ハードシェル」所収 初版1990年3月31日

あらすじ・・・夏の終わり、グレン・コールダーはプールにやって来ていた。この夏、息子のニールがここで溺れ死んだのだ。ただの事故ではない。このプールには人を襲い、生命を吸い取る怪物が潜んでいるのだ。怪物は宇宙から飛来し、近くの湖に落ちた。プールは湖から水を汲み上げ、排水している。配管を通って、怪物はプールに潜り込んだのだ。ニールの首すじについていたあざに疑問を感じたグレンは、新聞記事などを調べ、怪物という結論に至った。「パパ! 溺れたんじゃないんだ! あいつに殺されたんだ!」という息子の声を聞きながら、グレンは水中銃を手にプールに忍び込んだ。息子の復讐をするために……。

泳げない人が読んだら、更に泳ぐのが嫌いになりそうな話です。私も子供の頃、海の深いところには何かが潜んでいそうで、怖くて砂浜近くでばかり泳いでいました。そんな子供の頃の恐怖心を呼び覚ますような展開で、グレンと怪物の対決は(水中の戦いということもあってか)息詰まる物になっています。特にグレンがプールに落とした水中銃を拾った時、排水口の近くで光る物を見つけた時の戦慄は……。

ロバート・R・マキャモンは、キング、クーンツと肩を並べるホラー作家の一人です。代表作には、「奴らは渇いている」「スティンガー」「スワンソング」などがあります。「マイン」あたりから、スーパーナチュラルなホラーを書かなくなって残念です。

「ハードシェル」は「ナイトヴィジョン」というアンソロジーのシリーズの一冊です。マキャモンの他には、ディーン・R・クーンツ、エドワード・ブライアントが書いています。この「ナイトヴィジョン」は、一人3万語の割り当てを自由に使って書いていいという、ちょっと変わったアンソロジーになっています。シリーズからは他に、キング、ダン・シモンズ、ジョージ・R・R・マーティンの「スニーカー」が翻訳されています。他にもデイヴィッド・マレル、ラムジー・キャンベル、クライブ・バーカー、F・ポール・ウィルソン、リチャード・レイモンなどが参加しているので、他の巻も翻訳して欲しいものです。

ロバート・R・マキャモン著/田中一江訳

ハヤカワ文庫NV「ハードシェル」所収 初版1990年3月31日

あらすじ・・・夏の終わり、グレン・コールダーはプールにやって来ていた。この夏、息子のニールがここで溺れ死んだのだ。ただの事故ではない。このプールには人を襲い、生命を吸い取る怪物が潜んでいるのだ。怪物は宇宙から飛来し、近くの湖に落ちた。プールは湖から水を汲み上げ、排水している。配管を通って、怪物はプールに潜り込んだのだ。ニールの首すじについていたあざに疑問を感じたグレンは、新聞記事などを調べ、怪物という結論に至った。「パパ! 溺れたんじゃないんだ! あいつに殺されたんだ!」という息子の声を聞きながら、グレンは水中銃を手にプールに忍び込んだ。息子の復讐をするために……。

泳げない人が読んだら、更に泳ぐのが嫌いになりそうな話です。私も子供の頃、海の深いところには何かが潜んでいそうで、怖くて砂浜近くでばかり泳いでいました。そんな子供の頃の恐怖心を呼び覚ますような展開で、グレンと怪物の対決は(水中の戦いということもあってか)息詰まる物になっています。特にグレンがプールに落とした水中銃を拾った時、排水口の近くで光る物を見つけた時の戦慄は……。

ロバート・R・マキャモンは、キング、クーンツと肩を並べるホラー作家の一人です。代表作には、「奴らは渇いている」「スティンガー」「スワンソング」などがあります。「マイン」あたりから、スーパーナチュラルなホラーを書かなくなって残念です。

「ハードシェル」は「ナイトヴィジョン」というアンソロジーのシリーズの一冊です。マキャモンの他には、ディーン・R・クーンツ、エドワード・ブライアントが書いています。この「ナイトヴィジョン」は、一人3万語の割り当てを自由に使って書いていいという、ちょっと変わったアンソロジーになっています。シリーズからは他に、キング、ダン・シモンズ、ジョージ・R・R・マーティンの「スニーカー」が翻訳されています。他にもデイヴィッド・マレル、ラムジー・キャンベル、クライブ・バーカー、F・ポール・ウィルソン、リチャード・レイモンなどが参加しているので、他の巻も翻訳して欲しいものです。

2015年8月28日金曜日

『魔性の猫』感想

『魔性の猫』

スティーブン・キング著/白石朗訳

扶桑社ミステリー「魔法の猫」所収 初版1998年2月28日

あらすじ・・・殺し屋のホルストンは、製薬会社を営む富豪ドローガンから、奇妙な依頼を受ける。殺すのは、一匹の猫。ドローガンはこの猫が、彼の家族3人を殺したのだという。ドローガンの会社では、薬の開発のため1万5千匹の猫を「消費」していた。この猫は、その復讐に来たのだという。事情を聞き、戸惑いながらも依頼を受けたホルストンは、ドローガンの望みどうり彼の屋敷の外で殺すため、猫を二重のショッピングバッグに入れて車で出発した。だが、車の走行中に猫がバッグを抜け出し、ホルストンの視界を塞いだ。コントロールを失った車は衝突し横転。事故のショックで一時的に腕が麻痺したホルストンに、猫が襲いかかった。

猫好き必読!! 嘘です。猫好きは読まないほうがいいかもしれません。それほどこの猫は、怖いです。殺し屋対猫。普通ギャグにしかならない題材をキングは見事な悪夢に仕上げています。

作者のスティーブン・キングについては、有名すぎるので今更説明する必要は、無いでしょう。もっとも、私はキングの長編は「シャイニング」しか読んだことがなく、もっぱら短編を読んでいます。キングといえば、話が長ければ長いほど面白いと言われていますが、短編もなかなか面白いと思います。

「魔法の猫」は扶桑社ミステリーから出版された、J・ダン、G・ドゾワ編の「猫」アンソロジーです。猫をテーマにした短編が、多数収録されています。キングの他には、フリッツ・ライバー、コードウェイナー・スミス、アーシュラ・K・ル・グイン、ジーン・ウルフなどが執筆しています。私はまだ全部読んでいないのですが、読んだ中ではライバーの「跳躍者の時空」が良かったです。こっちは本当に猫好き必読です。

スティーブン・キング著/白石朗訳

扶桑社ミステリー「魔法の猫」所収 初版1998年2月28日

あらすじ・・・殺し屋のホルストンは、製薬会社を営む富豪ドローガンから、奇妙な依頼を受ける。殺すのは、一匹の猫。ドローガンはこの猫が、彼の家族3人を殺したのだという。ドローガンの会社では、薬の開発のため1万5千匹の猫を「消費」していた。この猫は、その復讐に来たのだという。事情を聞き、戸惑いながらも依頼を受けたホルストンは、ドローガンの望みどうり彼の屋敷の外で殺すため、猫を二重のショッピングバッグに入れて車で出発した。だが、車の走行中に猫がバッグを抜け出し、ホルストンの視界を塞いだ。コントロールを失った車は衝突し横転。事故のショックで一時的に腕が麻痺したホルストンに、猫が襲いかかった。

猫好き必読!! 嘘です。猫好きは読まないほうがいいかもしれません。それほどこの猫は、怖いです。殺し屋対猫。普通ギャグにしかならない題材をキングは見事な悪夢に仕上げています。

作者のスティーブン・キングについては、有名すぎるので今更説明する必要は、無いでしょう。もっとも、私はキングの長編は「シャイニング」しか読んだことがなく、もっぱら短編を読んでいます。キングといえば、話が長ければ長いほど面白いと言われていますが、短編もなかなか面白いと思います。

「魔法の猫」は扶桑社ミステリーから出版された、J・ダン、G・ドゾワ編の「猫」アンソロジーです。猫をテーマにした短編が、多数収録されています。キングの他には、フリッツ・ライバー、コードウェイナー・スミス、アーシュラ・K・ル・グイン、ジーン・ウルフなどが執筆しています。私はまだ全部読んでいないのですが、読んだ中ではライバーの「跳躍者の時空」が良かったです。こっちは本当に猫好き必読です。

2015年8月14日金曜日

第28回 下鴨納涼古本まつり リポート

『第28回 下鴨納涼古本まつり』リポート

2015年8月13日、『第28回 下鴨納涼古本まつり』に行ってきました。

生憎天気は愚図つきがちでしたが、私がいた2時間ほどは雨も止んで、太陽が顔を覗かせることもありました。

会場は下鴨神社にある糺ノ森の馬場です。よくニュースで流鏑馬なんかをしているところだと思います。その馬場の両側に38もの古書店が、テントを張って出店していました。

休憩のための長椅子があちこちに置かれていて、本探しの合間に腰掛けて休むこともできます。ゴミ箱も設置されていて、清潔な会場でした。

かき氷やジュースを売る店もありました。

これは、馬場の横を流れる「瀬見の小川」です。雨の所為か、小川に入って遊ぶ子供は、今年はいませんでした(世界遺産なので、勝手に入っちゃダメ)。

この時期の京都は外国人観光客が多く、会場でも多くの方を見かけました。 あと、弁天町ORC200の時に見かけた銃のレプリカが、ここでも売られていました。流行っているのでしょうか? 買ってみようかな? でも3000円は気軽に買えない値段ですしねえ……(買っても使い道がないし。値札には「コスプレにもピッタリ」とか書いてましてが……)。

今回の戦利品はこちら。

雨が降る前に帰ろうと急いで回ったので少なめ。

デニス・ホイートリー著の「黒魔団」(国書刊行会)は、「ドラキュラ叢書」の第一巻。この叢書は他にブラム・ストーカーの「ドラキュラの客」と、H・P・ラヴクラフト他の「ク・リトル・リトル神話集」を持っています。

「異形コレクション読本」は、「異形シリーズ」が好きなので。ああでも、ほとんど読めてないなあ……。お薦めは「グランドホテル」かな。

J・M・ストラジンスキー著「デーモン・ナイト」(ハヤカワ文庫NV)は、「モダンホラー・セレクション」の1冊(いや、2冊かな?)。この「モダンホラー・セレクション」集めてます。

SFはこの3冊。

ジャック・ウィリアムスン著の「パンドラ効果」(ハヤカワ文庫SF)は、作者で選びました。ウィリアムスンの短篇集なんて初めて見たので、衝動買いしました。

ジョン・バーンズの「軌道通信」(ハヤカワ文庫SF)は、末弥純さんの絵で表紙買い。内容も面白そう。

フランク・ハーバート著「鞭打たれる星」(創元推理文庫SF)は、山本弘さんのブログの記事にタイトルが書かれていたのを見て「この本、古本市でたまに見かけるなあ」と思っていたので買ってみました。なんか変なストーリーみたいです。

今日は生憎の天気でしたが、古本市は16日の日曜日まで開催されているので、興味のある方は行かれてみてはいかがでしょう。四条河原町の交差点にある、市バスのH乗り場から4または205系統のバスに乗り、新葵橋か糺の森のバス停で降りれば、徒歩すぐです。運賃は230円。小銭を用意しましょう。あと、暑さ対策と、虫除けも忘れずに。

いやあ、危うく今年は行くのを諦めなきゃならないところでした。休みが他には16日の最終日しかない上に、その日は法事があるので、行く時間がなかったんです(古本市は午前10時から午後5時30分まで。ただし、最終日は午後4時まで)。雨止んでくれてありがとう!

来年もまた行きたいなあ。

2015年8月13日、『第28回 下鴨納涼古本まつり』に行ってきました。

生憎天気は愚図つきがちでしたが、私がいた2時間ほどは雨も止んで、太陽が顔を覗かせることもありました。

会場は下鴨神社にある糺ノ森の馬場です。よくニュースで流鏑馬なんかをしているところだと思います。その馬場の両側に38もの古書店が、テントを張って出店していました。

休憩のための長椅子があちこちに置かれていて、本探しの合間に腰掛けて休むこともできます。ゴミ箱も設置されていて、清潔な会場でした。

かき氷やジュースを売る店もありました。

これは、馬場の横を流れる「瀬見の小川」です。雨の所為か、小川に入って遊ぶ子供は、今年はいませんでした(世界遺産なので、勝手に入っちゃダメ)。

この時期の京都は外国人観光客が多く、会場でも多くの方を見かけました。 あと、弁天町ORC200の時に見かけた銃のレプリカが、ここでも売られていました。流行っているのでしょうか? 買ってみようかな? でも3000円は気軽に買えない値段ですしねえ……(買っても使い道がないし。値札には「コスプレにもピッタリ」とか書いてましてが……)。

今回の戦利品はこちら。

雨が降る前に帰ろうと急いで回ったので少なめ。

デニス・ホイートリー著の「黒魔団」(国書刊行会)は、「ドラキュラ叢書」の第一巻。この叢書は他にブラム・ストーカーの「ドラキュラの客」と、H・P・ラヴクラフト他の「ク・リトル・リトル神話集」を持っています。

「異形コレクション読本」は、「異形シリーズ」が好きなので。ああでも、ほとんど読めてないなあ……。お薦めは「グランドホテル」かな。

J・M・ストラジンスキー著「デーモン・ナイト」(ハヤカワ文庫NV)は、「モダンホラー・セレクション」の1冊(いや、2冊かな?)。この「モダンホラー・セレクション」集めてます。

SFはこの3冊。

ジャック・ウィリアムスン著の「パンドラ効果」(ハヤカワ文庫SF)は、作者で選びました。ウィリアムスンの短篇集なんて初めて見たので、衝動買いしました。

ジョン・バーンズの「軌道通信」(ハヤカワ文庫SF)は、末弥純さんの絵で表紙買い。内容も面白そう。

フランク・ハーバート著「鞭打たれる星」(創元推理文庫SF)は、山本弘さんのブログの記事にタイトルが書かれていたのを見て「この本、古本市でたまに見かけるなあ」と思っていたので買ってみました。なんか変なストーリーみたいです。

今日は生憎の天気でしたが、古本市は16日の日曜日まで開催されているので、興味のある方は行かれてみてはいかがでしょう。四条河原町の交差点にある、市バスのH乗り場から4または205系統のバスに乗り、新葵橋か糺の森のバス停で降りれば、徒歩すぐです。運賃は230円。小銭を用意しましょう。あと、暑さ対策と、虫除けも忘れずに。

いやあ、危うく今年は行くのを諦めなきゃならないところでした。休みが他には16日の最終日しかない上に、その日は法事があるので、行く時間がなかったんです(古本市は午前10時から午後5時30分まで。ただし、最終日は午後4時まで)。雨止んでくれてありがとう!

来年もまた行きたいなあ。

2015年8月7日金曜日

『クレイヴァリング教授の新発見』感想

『クレイヴァリング教授の新発見』

パトリシア・ハイスミス著/小倉多加志訳

ハヤカワ文庫HM「11の物語」所収 初版2005年12月15日

あらすじ・・・カリフォルニア大学の動物学教授エイヴァリー・クレイヴァリングは、太平洋のクワ島に生息する巨大カタツムリの伝承を知り、新種を発見して名声を得ようと、ハワイの近くにあるマトゥサス群島にやって来た。クワ島の伝承を本で紹介したステッド博士に会うも、博士は一度も見たことがないと否定的であった。クレイヴァリング教授は一人クワ島に渡り、そこで9メートルはある大きさの巨大カタツムリを発見した。証拠の写真を撮り島を出ようとした教授は、乗ってきた船が沖に流されているのを発見する。クレイヴァリング教授が戻らなければ、ステッド博士が探しに来てくれるはずだが、それまで教授を喰らおうと追ってくる巨大カタツムリから、逃げ延びなければならない。巨大カタツムリはゆっくりと、だが確実に教授に迫ってくる……。

巨大生物モノは本・映画問わずありますが、これもその一種です。 9メートルの巨大カタツムリ……、想像もしたくないです。カタツムリの歯って、「庭などにいる小さなカタツムリでも上下に二万本ほどの歯が櫛の歯のように並」んでいるそうです。そんな歯の生えた口で噛み付かれたら……。しかも9メートル……。夢に見そうです。

作者のパトリシア・ハイスミスは、「太陽がいっぱい」で知られる作家です。なので私は彼女の事をミステリー作家と考えていたのですが、こんな作品も書いていたのですね。ミステリーやサスペンスはあまり読まないので、この分野の作家がどんな作品を書いているのか、よく知りません。この作品を知ったのは、別のホラーアンソロジーか何かにタイトルが紹介されていたのを読んだからです。そうでなければ、ハイスミスは一冊も読まなかったでしょう。

「11の物語」は、ハヤカワ文庫HMから出版されたパトリシア・ハイスミスの短篇集です。この本には他にも「かたつむり観察者」という短編が収録されていて、そっちも「うわぁ……」っていう感じです。作者は幼少期に、カタツムリとなにかあったんでしょうか? カタツムリとかナメクジが嫌いな人にはお薦めできません。

パトリシア・ハイスミス著/小倉多加志訳

ハヤカワ文庫HM「11の物語」所収 初版2005年12月15日

あらすじ・・・カリフォルニア大学の動物学教授エイヴァリー・クレイヴァリングは、太平洋のクワ島に生息する巨大カタツムリの伝承を知り、新種を発見して名声を得ようと、ハワイの近くにあるマトゥサス群島にやって来た。クワ島の伝承を本で紹介したステッド博士に会うも、博士は一度も見たことがないと否定的であった。クレイヴァリング教授は一人クワ島に渡り、そこで9メートルはある大きさの巨大カタツムリを発見した。証拠の写真を撮り島を出ようとした教授は、乗ってきた船が沖に流されているのを発見する。クレイヴァリング教授が戻らなければ、ステッド博士が探しに来てくれるはずだが、それまで教授を喰らおうと追ってくる巨大カタツムリから、逃げ延びなければならない。巨大カタツムリはゆっくりと、だが確実に教授に迫ってくる……。

巨大生物モノは本・映画問わずありますが、これもその一種です。 9メートルの巨大カタツムリ……、想像もしたくないです。カタツムリの歯って、「庭などにいる小さなカタツムリでも上下に二万本ほどの歯が櫛の歯のように並」んでいるそうです。そんな歯の生えた口で噛み付かれたら……。しかも9メートル……。夢に見そうです。

作者のパトリシア・ハイスミスは、「太陽がいっぱい」で知られる作家です。なので私は彼女の事をミステリー作家と考えていたのですが、こんな作品も書いていたのですね。ミステリーやサスペンスはあまり読まないので、この分野の作家がどんな作品を書いているのか、よく知りません。この作品を知ったのは、別のホラーアンソロジーか何かにタイトルが紹介されていたのを読んだからです。そうでなければ、ハイスミスは一冊も読まなかったでしょう。

「11の物語」は、ハヤカワ文庫HMから出版されたパトリシア・ハイスミスの短篇集です。この本には他にも「かたつむり観察者」という短編が収録されていて、そっちも「うわぁ……」っていう感じです。作者は幼少期に、カタツムリとなにかあったんでしょうか? カタツムリとかナメクジが嫌いな人にはお薦めできません。

2015年7月24日金曜日

『ソフト病』感想

『ソフト病』

F・ポール・ウィルソン著/山田順子訳

新潮文庫「ナイト・ソウルズ」所収 初版1992年7月25日

あらすじ・・・骨のカルシウム基を崩壊させる、突然変異の奇形ウィルスが原因とみられる奇病「ソフト病」が世界中に蔓延していた。TVで免疫者だと思われる人は、ロックフェラー・センターに来るようにと呼びかけていたニュースキャスターの顎が、ぐにゃりと垂れ下がった。私は娘のジュディと二人、隠れるように暮らしていた。なぜなら私達は、足がソフト化しただけで、それ以上病状が進行していない免疫者だったからだ。ジュディは名乗りでて、誰かを助けたいと言うが、名乗り出れば治療法を見つけるための、実験材料にされるだけだと私は知っていたので、友人のジョージ以外誰にも合わないようにしていた。ジョージは生まれつきの免疫者のようで、全く発症しておらず、私達の世話を献身的にしてくれていた。そのジョージがここ数日連絡してこないので、私は引き止めるジュディを残し、彼の家に向かった……。

骨が無くなって、少しづつ身体がグニャグニャになる病気って……。怖い!足から順番に、上に向かって病状が進行していくって……。エグイ!健康のありがたみが分かる作品です。

作者のF・ポール・ウィルソンについては、以前書いたので割愛します。この人の作品は面白いのが多いですね。

「ナイト・ソウルズ」はJ・N・ウィアムスン編のホラーアンソロジーです。この本は元々「マスクス」「マスクスⅡ」という、二冊の本のベストセレクションなので、収録作の作者が超豪華です。ロバート・R・マキャモン、リチャード・マシスン、ラムジー・キャンベル、ロバートブロック、ジェームス・ハーバート、などなど……。お薦めはマキャモンの「夜襲部隊」と、スティーヴン・キングの「ポプシー」です。勿論他にもいい作品がいっぱいあります。この「ナイト・ソウルズ」自体が、お薦めの本ですね。

F・ポール・ウィルソン著/山田順子訳

新潮文庫「ナイト・ソウルズ」所収 初版1992年7月25日

あらすじ・・・骨のカルシウム基を崩壊させる、突然変異の奇形ウィルスが原因とみられる奇病「ソフト病」が世界中に蔓延していた。TVで免疫者だと思われる人は、ロックフェラー・センターに来るようにと呼びかけていたニュースキャスターの顎が、ぐにゃりと垂れ下がった。私は娘のジュディと二人、隠れるように暮らしていた。なぜなら私達は、足がソフト化しただけで、それ以上病状が進行していない免疫者だったからだ。ジュディは名乗りでて、誰かを助けたいと言うが、名乗り出れば治療法を見つけるための、実験材料にされるだけだと私は知っていたので、友人のジョージ以外誰にも合わないようにしていた。ジョージは生まれつきの免疫者のようで、全く発症しておらず、私達の世話を献身的にしてくれていた。そのジョージがここ数日連絡してこないので、私は引き止めるジュディを残し、彼の家に向かった……。

骨が無くなって、少しづつ身体がグニャグニャになる病気って……。怖い!足から順番に、上に向かって病状が進行していくって……。エグイ!健康のありがたみが分かる作品です。

作者のF・ポール・ウィルソンについては、以前書いたので割愛します。この人の作品は面白いのが多いですね。

「ナイト・ソウルズ」はJ・N・ウィアムスン編のホラーアンソロジーです。この本は元々「マスクス」「マスクスⅡ」という、二冊の本のベストセレクションなので、収録作の作者が超豪華です。ロバート・R・マキャモン、リチャード・マシスン、ラムジー・キャンベル、ロバートブロック、ジェームス・ハーバート、などなど……。お薦めはマキャモンの「夜襲部隊」と、スティーヴン・キングの「ポプシー」です。勿論他にもいい作品がいっぱいあります。この「ナイト・ソウルズ」自体が、お薦めの本ですね。

2015年7月9日木曜日

『それはかちり、かちりとちらついて終わる』感想

『それはかちり、かちりとちらついて終わる』

ウィリアム・テン著/中村保男訳

創元推理文庫「ウィリアム・テン短篇集1」所収 初版1973年3月23日

あらすじ・・・2089年、核ミサイル実験の影響で、植物を死滅させる病原菌が蔓延し、飢餓により人類滅亡の危機が、すぐそこに迫っている世界。マックス・アルベンは、タイムマシンで核ミサイルの発射された1976年に行き、スイッチを切り替えて弾道を変え、歴史を改編する任務を受け出発する。

2089年、核ミサイル実験の影響で、突然変異したおたふく風邪により、出生率が極端に低くなり、人口減少による人類滅亡の危機が、すぐそこに迫っている世界。マック・アルビンは、タイムマシンで核ミサイルの発射された1976年に行き、スイッチを切り替えて弾道を変え、歴史を改編するため出発する。

お互いの世界は、せっかく改変した歴史を再び改変されないように手を打つが……。

タイムマシンによる歴史改編物のSFは沢山ありますが、この作品はその中でも、かなりユニークな作品ではないでしょうか。主人公は名前が微妙に違いますが、違う歴史の同一人物と思われます。主人公が選ばれた理由が、時間移動しても意識を失わない体質である、という理由からもそう推察されます。

歴史改編の方法が、スイッチを奥に押すか、手前に引くかの二種類しかないのは、物語をシンプルにするためでしょうか。改編後の世界がどうなるのかを知った双方の主人公の反応が面白いと思います。

作者のウィリアム・テンはイギリスの人。短編を中心に発表しているようです。

この作品も、山本弘さんの本でタイトルとあらすじを読んで、興味を持ちました。訳者あとがき に、収録作の原題が載っていたのですが、この作品の「It Ends with a Elicker」の”Elicker”の意味が分からず、オンライン翻訳で調べたりしたのですが、結局”Flicker”の誤植と判明し、やはり初版本信仰は間違っていると確信しました。

それにしてもこの作品で描かれた2089年の世界。どちらか選ぶとしたら、どっちでしょうかねえ(どっちも嫌という選択肢は却下)。悩む。

ウィリアム・テン著/中村保男訳

創元推理文庫「ウィリアム・テン短篇集1」所収 初版1973年3月23日

あらすじ・・・2089年、核ミサイル実験の影響で、植物を死滅させる病原菌が蔓延し、飢餓により人類滅亡の危機が、すぐそこに迫っている世界。マックス・アルベンは、タイムマシンで核ミサイルの発射された1976年に行き、スイッチを切り替えて弾道を変え、歴史を改編する任務を受け出発する。

2089年、核ミサイル実験の影響で、突然変異したおたふく風邪により、出生率が極端に低くなり、人口減少による人類滅亡の危機が、すぐそこに迫っている世界。マック・アルビンは、タイムマシンで核ミサイルの発射された1976年に行き、スイッチを切り替えて弾道を変え、歴史を改編するため出発する。

お互いの世界は、せっかく改変した歴史を再び改変されないように手を打つが……。

タイムマシンによる歴史改編物のSFは沢山ありますが、この作品はその中でも、かなりユニークな作品ではないでしょうか。主人公は名前が微妙に違いますが、違う歴史の同一人物と思われます。主人公が選ばれた理由が、時間移動しても意識を失わない体質である、という理由からもそう推察されます。

歴史改編の方法が、スイッチを奥に押すか、手前に引くかの二種類しかないのは、物語をシンプルにするためでしょうか。改編後の世界がどうなるのかを知った双方の主人公の反応が面白いと思います。

作者のウィリアム・テンはイギリスの人。短編を中心に発表しているようです。

この作品も、山本弘さんの本でタイトルとあらすじを読んで、興味を持ちました。訳者あとがき に、収録作の原題が載っていたのですが、この作品の「It Ends with a Elicker」の”Elicker”の意味が分からず、オンライン翻訳で調べたりしたのですが、結局”Flicker”の誤植と判明し、やはり初版本信仰は間違っていると確信しました。

それにしてもこの作品で描かれた2089年の世界。どちらか選ぶとしたら、どっちでしょうかねえ(どっちも嫌という選択肢は却下)。悩む。

2015年6月26日金曜日

『影が行く』感想

『影が行く』

ジョン・W・キャンベル・ジュニア著/中村融訳

創元SF文庫「ホラーSF傑作選 影が行く」所収 初版2000年8月25日

あらすじ・・・アメリカ南極越冬隊が見つけたのは、氷に封じ込められた醜悪な異星人だった。死んでいると思われたそれは、解凍されると生き返って逃げ出し、犬を襲った。それは犬を取り込み、同化し、複製しようとしていた。それは何でも模倣できる能力を持つ生物だった。さらに、人間の中にもすでに同化された者がいることが分かる。やがて隊員たちは皆、同じ事を考え始める。「おれのとなりにいる男は、人でなしの怪物なのか?」

ジョン・カーペンター監督の「遊星からの物体X」(1982年)が好きで、その原作として読んでみたかった作品です。読んでみて驚いたのは、カーペンター監督が原作にかなり忠実に映像化していることでした。登場人物も、かなり数が減っていましたが、原作通りの名前で出ています。

外界から閉ざされた空間で、疑心暗鬼に陥りながら、この怪物を退治しようとする登場人物たちの、葛藤と努力がサスペンスフルに描かれた名作です。

作者のジョン・W・キャンベル・ジュニアは、作家としてよりも、「アスタウンディング」誌の編集者として有名な人物です。掲載する作品に高いクォリティーを要求し、SFの水準を引き上げた人物だそうです。彼の下から、アシモフ、ハインライン、ヴァン・ヴォークトらが輩出されました。

「ホラーSF傑作選 影が行く」は中村融編訳のホラーSFアンソロジーです。出版当時、新刊書店で見つけて跳びついた記憶があります。キャンベル・ジュニア以外には、リチャード・マシスン、ディーン・R・クーンツ、フリッツ・ライバー、フィリップ・K・ディック、ロジャー・ゼラズニー、クラーク・アシュトン・スミス、ジャック・ヴァンス、アルフレッド・ベスター、ブライアン・W・オールディスなど、錚々たる面々が名を連ねています。

マニアの方は、「銀背じゃねえのかよ !」と思われるかもしれませんが、私はあまり銀背を集めていないんですよね。持っているのはマシスンの「縮み行く人間」と、カート・シオドマクの「ドノヴァンの脳髄」の他には、数冊持っているだけです。青背や白背で出ていると、そっちを買っちゃうんですよね。古本市などで見つけても、結構な値段が付いてたりすると、他の本を優先してしまいますから。

ホラー好きでSF好きの私にとって、この作品は両方楽しめる素晴らしい作品です。

ジョン・W・キャンベル・ジュニア著/中村融訳

創元SF文庫「ホラーSF傑作選 影が行く」所収 初版2000年8月25日

あらすじ・・・アメリカ南極越冬隊が見つけたのは、氷に封じ込められた醜悪な異星人だった。死んでいると思われたそれは、解凍されると生き返って逃げ出し、犬を襲った。それは犬を取り込み、同化し、複製しようとしていた。それは何でも模倣できる能力を持つ生物だった。さらに、人間の中にもすでに同化された者がいることが分かる。やがて隊員たちは皆、同じ事を考え始める。「おれのとなりにいる男は、人でなしの怪物なのか?」

ジョン・カーペンター監督の「遊星からの物体X」(1982年)が好きで、その原作として読んでみたかった作品です。読んでみて驚いたのは、カーペンター監督が原作にかなり忠実に映像化していることでした。登場人物も、かなり数が減っていましたが、原作通りの名前で出ています。

外界から閉ざされた空間で、疑心暗鬼に陥りながら、この怪物を退治しようとする登場人物たちの、葛藤と努力がサスペンスフルに描かれた名作です。

作者のジョン・W・キャンベル・ジュニアは、作家としてよりも、「アスタウンディング」誌の編集者として有名な人物です。掲載する作品に高いクォリティーを要求し、SFの水準を引き上げた人物だそうです。彼の下から、アシモフ、ハインライン、ヴァン・ヴォークトらが輩出されました。

「ホラーSF傑作選 影が行く」は中村融編訳のホラーSFアンソロジーです。出版当時、新刊書店で見つけて跳びついた記憶があります。キャンベル・ジュニア以外には、リチャード・マシスン、ディーン・R・クーンツ、フリッツ・ライバー、フィリップ・K・ディック、ロジャー・ゼラズニー、クラーク・アシュトン・スミス、ジャック・ヴァンス、アルフレッド・ベスター、ブライアン・W・オールディスなど、錚々たる面々が名を連ねています。

マニアの方は、「銀背じゃねえのかよ !」と思われるかもしれませんが、私はあまり銀背を集めていないんですよね。持っているのはマシスンの「縮み行く人間」と、カート・シオドマクの「ドノヴァンの脳髄」の他には、数冊持っているだけです。青背や白背で出ていると、そっちを買っちゃうんですよね。古本市などで見つけても、結構な値段が付いてたりすると、他の本を優先してしまいますから。

ホラー好きでSF好きの私にとって、この作品は両方楽しめる素晴らしい作品です。

2015年6月22日月曜日

第23回 弁天町 ORC 200 古本祭り リポート

『第23回 弁天町ORC200 古本祭り』リポート

2015年6月21日、『第23回 弁天町ORC200 古本祭り』に行ってきました。

会場はこんな感じ。

大阪環状線の弁天町駅から、徒歩3分くらいにある「弁天町ORC200」の中の、吹き抜けになっている広場が会場です。やっぱり屋内イベントは、天気の心配が要らないのがいいですね。まあ、今日は晴れてましたが。

日曜日のわりに、人出は少なかったですね。ゆっくり見られて良かったですが。

ここは、総合レジで一括精算する方式で、沢山買う人用に買い物カゴも用意されていました。

古本以外では、古地図、DVD,CD,などがあり、変わったところでは古い銃(フリントロック式?)のレプリカなんかも売ってました。

今回の収穫。やや少なめですね。

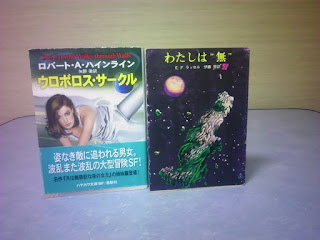

SFはこちらの二冊。

E・F・ラッセル著の「わたしは"無"」(創元推理文庫)は、以前感想を書いた「証言」がとても良かったので、作者で買いました。1800円と、ちょっと高め。

ロバート・A・ハインライン著「ウロボロス・サークル」(ハヤカワ文庫SF)は……、すいません。表紙で買いました。まあ、クーンツも本の売り上げを決める重要な要素のひとつとして、表紙を上位に挙げてましたし……、すいません。

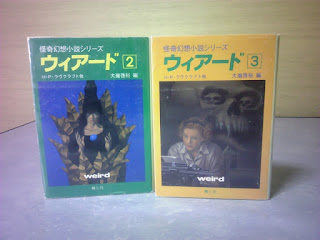

ホラーはこの二冊。

大瀧啓祐編「ウィアード」は、アメリカのパルプ雑誌「ウィアード・テイルズ」に掲載された作品を集めたアンソロジーです。ラヴクラフトを始め、フリッツ・ライバー、ロバート・アーヴィン・ハワード、ロバート・ブロック、クラーク・アシュトン・スミス、シーベリイ・クイン、オーガスト・ダーレスなど、お馴染みの名前が見えます。「4」はすでに持っているので、「1」と「5」を探さないと。

その他は、三冊。

奥崎祐司著「項羽・劉邦時代の戦乱」(新人物往来社)は、戦国末期から黄巾の乱あたりまでの戦争についての本です。「中国史叢書」というシリーズで、「三国時代の戦乱」をすでに持っています。

「萌えよ! 戦車学校」シリーズは、「1」と「3」を持っているので、「2」と「4」を買いました。好きなんですよね、戦車。ガルパンも見てるし。決して、表紙の露出度の高い女の子に釣られたわけでは……、すいません。

「弁天町ORC200 古本祭り」は、年に何度か開催されてますので、次もまたリポートすると思います。

2015年6月21日、『第23回 弁天町ORC200 古本祭り』に行ってきました。

会場はこんな感じ。

大阪環状線の弁天町駅から、徒歩3分くらいにある「弁天町ORC200」の中の、吹き抜けになっている広場が会場です。やっぱり屋内イベントは、天気の心配が要らないのがいいですね。まあ、今日は晴れてましたが。

日曜日のわりに、人出は少なかったですね。ゆっくり見られて良かったですが。

ここは、総合レジで一括精算する方式で、沢山買う人用に買い物カゴも用意されていました。

古本以外では、古地図、DVD,CD,などがあり、変わったところでは古い銃(フリントロック式?)のレプリカなんかも売ってました。

今回の収穫。やや少なめですね。

SFはこちらの二冊。

E・F・ラッセル著の「わたしは"無"」(創元推理文庫)は、以前感想を書いた「証言」がとても良かったので、作者で買いました。1800円と、ちょっと高め。

ロバート・A・ハインライン著「ウロボロス・サークル」(ハヤカワ文庫SF)は……、すいません。表紙で買いました。まあ、クーンツも本の売り上げを決める重要な要素のひとつとして、表紙を上位に挙げてましたし……、すいません。

ホラーはこの二冊。

大瀧啓祐編「ウィアード」は、アメリカのパルプ雑誌「ウィアード・テイルズ」に掲載された作品を集めたアンソロジーです。ラヴクラフトを始め、フリッツ・ライバー、ロバート・アーヴィン・ハワード、ロバート・ブロック、クラーク・アシュトン・スミス、シーベリイ・クイン、オーガスト・ダーレスなど、お馴染みの名前が見えます。「4」はすでに持っているので、「1」と「5」を探さないと。

その他は、三冊。

奥崎祐司著「項羽・劉邦時代の戦乱」(新人物往来社)は、戦国末期から黄巾の乱あたりまでの戦争についての本です。「中国史叢書」というシリーズで、「三国時代の戦乱」をすでに持っています。

「萌えよ! 戦車学校」シリーズは、「1」と「3」を持っているので、「2」と「4」を買いました。好きなんですよね、戦車。ガルパンも見てるし。決して、表紙の露出度の高い女の子に釣られたわけでは……、すいません。

「弁天町ORC200 古本祭り」は、年に何度か開催されてますので、次もまたリポートすると思います。

2015年6月12日金曜日

『サイコ』(マイケル・オドナヒュー)感想

『サイコ』

マイケル・オドナヒュー著/浜野アキオ訳

扶桑社ミステリー「ゴーサム・カフェで昼食を 22の異常な愛の物語」所収 初版1996年5月30日

あらすじ・・・二月中旬、サイコは複数の銃を持って部屋を出る。まず、隣の部屋に牛乳を配達しに来た男をショットガンで一発。アパートの外で、ローラースケートを履いた黒人の女子高生を。オフィスビルに入ると、エレベーターの中で、少年と少女を。ビルの屋上から、公園でくつろぐ老夫婦をスコープ付きのライフルで。通報を受けて駆けつけた、男女の警察官を返り討ちに。帰り道にあるペットショップの二羽のウサギをショーウィンドウ越しに連射。一仕事終えたサイコは、自室に帰った。すると、サイコに撃たれたはずの犠牲者たちが、ゆっくりと起き上がり……。

普通の小説ではなく、シナリオ風に書かれた珍しい作品。ロバート・ブロックの同名作品とは関係ありません。なんというか、アイデアの勝利、っていう感じですね。初めは単なるサイコ物かと思わせて、犠牲者が生き返るところで急にホラー色が強くなりますが、それだけでは終わらない。さらにひねった展開が待っています。サイコの正体がまさか「アレ」だとは……。実に良く出来た作品です。

作者のマイケル・オドナヒューは、「サタデー・ナイト・ライヴ」の構成作家だった人で、ビル・マーレーの「3人のゴースト」の脚本を書いた人物だそうです。

「ゴーサム・カフェで昼食を 22の異常な愛の物語」は、マーティン・H・グリーンバーグ、エドワード・E・クレーマー、ナンシー・A・コリンズ編の、愛(恋愛)とホラーについて書かれた短編小説を集めたアンソロジーです。他には、スティーヴン・キング、デイヴィッド・J・ショウ、ラムジー・キャンベル、リチャード・レイモン、キャスリン・プタセク、エド・ゴーマン、ダグラス・E・ウィンターなどの作品が収録されています。

マイケル・オドナヒュー著/浜野アキオ訳

扶桑社ミステリー「ゴーサム・カフェで昼食を 22の異常な愛の物語」所収 初版1996年5月30日

あらすじ・・・二月中旬、サイコは複数の銃を持って部屋を出る。まず、隣の部屋に牛乳を配達しに来た男をショットガンで一発。アパートの外で、ローラースケートを履いた黒人の女子高生を。オフィスビルに入ると、エレベーターの中で、少年と少女を。ビルの屋上から、公園でくつろぐ老夫婦をスコープ付きのライフルで。通報を受けて駆けつけた、男女の警察官を返り討ちに。帰り道にあるペットショップの二羽のウサギをショーウィンドウ越しに連射。一仕事終えたサイコは、自室に帰った。すると、サイコに撃たれたはずの犠牲者たちが、ゆっくりと起き上がり……。

普通の小説ではなく、シナリオ風に書かれた珍しい作品。ロバート・ブロックの同名作品とは関係ありません。なんというか、アイデアの勝利、っていう感じですね。初めは単なるサイコ物かと思わせて、犠牲者が生き返るところで急にホラー色が強くなりますが、それだけでは終わらない。さらにひねった展開が待っています。サイコの正体がまさか「アレ」だとは……。実に良く出来た作品です。

作者のマイケル・オドナヒューは、「サタデー・ナイト・ライヴ」の構成作家だった人で、ビル・マーレーの「3人のゴースト」の脚本を書いた人物だそうです。

「ゴーサム・カフェで昼食を 22の異常な愛の物語」は、マーティン・H・グリーンバーグ、エドワード・E・クレーマー、ナンシー・A・コリンズ編の、愛(恋愛)とホラーについて書かれた短編小説を集めたアンソロジーです。他には、スティーヴン・キング、デイヴィッド・J・ショウ、ラムジー・キャンベル、リチャード・レイモン、キャスリン・プタセク、エド・ゴーマン、ダグラス・E・ウィンターなどの作品が収録されています。

『たんぽぽ娘』感想

『たんぽぽ娘』

ロバート・F・ヤング著/井上一夫訳

創元推理文庫「年刊SF傑作選 2」所収 初版1967年12月29日

あらすじ・・・妻が陪審の義務で呼び出され、二週間の休暇を湖畔の避暑地で一人ぼっちですごさなければいけなくなったマークは、ある日湖のほとりで、たんぽぽ色の髪をした少女に出会った。ジュリーと名乗った二十歳にもなっていないであろう彼女は、自分は未来からタイムマシンでやって来たと言った。

「おとといはウサギを見たし、きのうは鹿、きょうはあなた」

マークは妻に対し罪悪感を抱きながらも、ジュリーに惹かれていった。しかし、ジュリーと別れる日がやって来た。

四十四歳のおっさんと、二十歳にも満たない少女のラブストーリー。リアルに四十代のおっさんが読むと、少し気恥ずかしいですね。「おとといはウサギを見たし、きのうは鹿、きょうはあなた」と言うフレーズが、何度も繰り返し使われているのが効果的です。ジュリーの正体(と言うか誰かの正体がジュリー)は、比較的簡単に推測できますが、ラストは感動できます。何度読んでもいいですね。

この話、以前から評判を聞いていて、ぜひ読みたいと思っていたのですが、

「ビブリア古書堂の事件手帖」にも出ていたコバルト文庫のアンソロジーは手に入らず、ハヤカワのヤングの短編集には収録されておらず、なかなか読む機会に恵まれなかったのですが、昨年のみやこめっせの古書即売会で本書を見つけ(五百円だった!)、ようやく読むことが出来ました。即売会の帰り、立ち寄った書店で河出書房新社版と復刊ドットコム版を見つけ、なんとも言えない気分に……。ともあれ、他人の評判はあてに出来ないものですが、これは評判通りでした。

作者のロバート・F・ヤングは本作のような、ロマンチックなSFを書くことで知られ、本作はその最高傑作と言われています。短編作家のイメージが強く、長編は見たことがありません。翻訳されて無いだけですかね?

「年刊SF傑作選 2」は、ジュディス・メリル編のSFアンソロジーで、1961年に発表されたSF短編を収めています。ヤング以外では、マック・レナルズ、フレデリック・ポール、C・M・コーンブルース、フリッツ・ライバー、コードウェイナー・スミス、ジョン・ウィンダム、レイ・ラッセルなどの作品が収録されています。

最近、河出文庫版を購入しましたが、あえて「年刊SF傑作選 2」で(古本読書感想ブログなので)。

ロバート・F・ヤング著/井上一夫訳

創元推理文庫「年刊SF傑作選 2」所収 初版1967年12月29日

あらすじ・・・妻が陪審の義務で呼び出され、二週間の休暇を湖畔の避暑地で一人ぼっちですごさなければいけなくなったマークは、ある日湖のほとりで、たんぽぽ色の髪をした少女に出会った。ジュリーと名乗った二十歳にもなっていないであろう彼女は、自分は未来からタイムマシンでやって来たと言った。

「おとといはウサギを見たし、きのうは鹿、きょうはあなた」

マークは妻に対し罪悪感を抱きながらも、ジュリーに惹かれていった。しかし、ジュリーと別れる日がやって来た。

四十四歳のおっさんと、二十歳にも満たない少女のラブストーリー。リアルに四十代のおっさんが読むと、少し気恥ずかしいですね。「おとといはウサギを見たし、きのうは鹿、きょうはあなた」と言うフレーズが、何度も繰り返し使われているのが効果的です。ジュリーの正体(と言うか誰かの正体がジュリー)は、比較的簡単に推測できますが、ラストは感動できます。何度読んでもいいですね。

この話、以前から評判を聞いていて、ぜひ読みたいと思っていたのですが、

「ビブリア古書堂の事件手帖」にも出ていたコバルト文庫のアンソロジーは手に入らず、ハヤカワのヤングの短編集には収録されておらず、なかなか読む機会に恵まれなかったのですが、昨年のみやこめっせの古書即売会で本書を見つけ(五百円だった!)、ようやく読むことが出来ました。即売会の帰り、立ち寄った書店で河出書房新社版と復刊ドットコム版を見つけ、なんとも言えない気分に……。ともあれ、他人の評判はあてに出来ないものですが、これは評判通りでした。

作者のロバート・F・ヤングは本作のような、ロマンチックなSFを書くことで知られ、本作はその最高傑作と言われています。短編作家のイメージが強く、長編は見たことがありません。翻訳されて無いだけですかね?

「年刊SF傑作選 2」は、ジュディス・メリル編のSFアンソロジーで、1961年に発表されたSF短編を収めています。ヤング以外では、マック・レナルズ、フレデリック・ポール、C・M・コーンブルース、フリッツ・ライバー、コードウェイナー・スミス、ジョン・ウィンダム、レイ・ラッセルなどの作品が収録されています。

最近、河出文庫版を購入しましたが、あえて「年刊SF傑作選 2」で(古本読書感想ブログなので)。

2015年6月6日土曜日

『証言』感想

『証言』

エリック・フランク・ラッセル著/酒井昭伸訳

河出文庫「20世紀SF 2 1950年代 初めの終わり」所収 初版2000年12月4日

あらすじ・・・世界中が注目する裁判が始まった。プロキオン星系からやって来た地球外生命体「メイス」に対する裁判だ。メイスは地球への亡命を求めていたが、地球へ来た時の状況や行き違いと、その棘で覆われた見るからに危険そうな容姿のせいで、裁判で有罪になれば極刑か、地球外へ追放されることになる。検事は次々に証人を繰り出し、メイスがいかに危険な存在なのかを証明しようとする。弁護士はそれを反対尋問で飄々といなす。裁判は検察側有利で進むが、弁護士には逆転の秘策があった。そして、弁護側の証人の証言が始まる。

異星人と裁判と言うと、以前取り上げた「イリーガル・エイリアン」がありますが、あちらは長編でこちらは短編です。読後感の良さも似ています。

検事の敵意に満ちた裁判の進め方は、憎たらしいですがメイスが無罪を勝ち取るのは難しいように思えました。弁護士の飄々とした態度には、やきもきさせられました。それにしても、それまでの裁判の流れを一気にひっくり返すその手際! そして弁護側の証人の「証言」の、なんと力強いこと!

正直、最後の一節は蛇足に思えましたが、実に面白い作品でした。

作者のエリック・フランク・ラッセルはイギリス人ですが、アメリカの雑誌<アスタウンディング>誌でデヴュー。英国惑星間協会の創立メンバーで、アーサー・C・クラークは後輩にあたるらしいです。

SFは、短編をよく読むのですが、今まで読んだSF短編では、この作品がベストです。

エリック・フランク・ラッセル著/酒井昭伸訳

河出文庫「20世紀SF 2 1950年代 初めの終わり」所収 初版2000年12月4日

あらすじ・・・世界中が注目する裁判が始まった。プロキオン星系からやって来た地球外生命体「メイス」に対する裁判だ。メイスは地球への亡命を求めていたが、地球へ来た時の状況や行き違いと、その棘で覆われた見るからに危険そうな容姿のせいで、裁判で有罪になれば極刑か、地球外へ追放されることになる。検事は次々に証人を繰り出し、メイスがいかに危険な存在なのかを証明しようとする。弁護士はそれを反対尋問で飄々といなす。裁判は検察側有利で進むが、弁護士には逆転の秘策があった。そして、弁護側の証人の証言が始まる。

異星人と裁判と言うと、以前取り上げた「イリーガル・エイリアン」がありますが、あちらは長編でこちらは短編です。読後感の良さも似ています。

検事の敵意に満ちた裁判の進め方は、憎たらしいですがメイスが無罪を勝ち取るのは難しいように思えました。弁護士の飄々とした態度には、やきもきさせられました。それにしても、それまでの裁判の流れを一気にひっくり返すその手際! そして弁護側の証人の「証言」の、なんと力強いこと!

正直、最後の一節は蛇足に思えましたが、実に面白い作品でした。

作者のエリック・フランク・ラッセルはイギリス人ですが、アメリカの雑誌<アスタウンディング>誌でデヴュー。英国惑星間協会の創立メンバーで、アーサー・C・クラークは後輩にあたるらしいです。

SFは、短編をよく読むのですが、今まで読んだSF短編では、この作品がベストです。

2015年5月30日土曜日

『死者の書』感想

『死者の書』

ジョナサン・キャロル著/浅羽莢子訳

創元推理文庫 初版1988年7月15日

あらすじ・・・高校教師トーマス・アビイは、休暇を利用して天才作家マーシャル・フランスの伝記を書こうと、フランスが愛した町ゲイレンを訪れた。そこは一見、のどかな田舎町だったが、何か、何処か、おかしかった。少年がトラックに轢かれると、ドライバーは「こんなはずねえんだ。わかっちゃいたが」と言い、老婦人も「あんたじゃないはずなのに!」と言った。さらには「あの男の子、はねられる前は笑ってました?」と言った。この町はフランスに創られた町。住人たちは、トーマスにある望みを持っていた。

この本を読んだスティーヴン・キングが思わずファンレターを書いた、 と言うエピソードがあります。確かにこの作品は凄い! 純粋な意味でのホラーではないのですが、生半可なホラー小説よりよっぽど怖い。

序盤は展開もだるく、何度か読むのを止めようかと思いましたが、少年がトラックに轢かれたあたりから、徐々に「この町はおかしい」と思うようになり、俄然面白くなってきました。ストーリーはその後、町の秘密、住人の秘密、フランスの秘密、トーマスの秘密、住人たちの思惑などが明らかになり、ラストへと突き進みます。そして読者の後頭部をぶん殴るような衝撃の展開! ……主人公に感情移入して読んでいた私は、トーマスと同じく読んでいた本を投げ捨てて、逃げ出したい気持ちになりました。ラストもまた、不気味です。

作者のジョナサン・キャロルは、これが処女作だそうです。信じられん……。その後も長編短編問わず、発表し続けている現役の作家です。長編第二作「我らが影の声」は、本作より怖いとの噂を聞き、未だに読む勇気が出ません。それぐらい、本作には衝撃を受けました。

キングは「死の舞踏」(福武文庫)において、ホラー小説を三つに分類しました。その最上のものは<戦慄>(テラー)、その下に<恐怖>(ホラー)、最下層に<不快感>(リヴァルジョン)があると。本作「死者の書」は、この中の<戦慄>に分類されるべき作品だと思います。

ジョナサン・キャロル著/浅羽莢子訳

創元推理文庫 初版1988年7月15日

あらすじ・・・高校教師トーマス・アビイは、休暇を利用して天才作家マーシャル・フランスの伝記を書こうと、フランスが愛した町ゲイレンを訪れた。そこは一見、のどかな田舎町だったが、何か、何処か、おかしかった。少年がトラックに轢かれると、ドライバーは「こんなはずねえんだ。わかっちゃいたが」と言い、老婦人も「あんたじゃないはずなのに!」と言った。さらには「あの男の子、はねられる前は笑ってました?」と言った。この町はフランスに創られた町。住人たちは、トーマスにある望みを持っていた。

この本を読んだスティーヴン・キングが思わずファンレターを書いた、 と言うエピソードがあります。確かにこの作品は凄い! 純粋な意味でのホラーではないのですが、生半可なホラー小説よりよっぽど怖い。

序盤は展開もだるく、何度か読むのを止めようかと思いましたが、少年がトラックに轢かれたあたりから、徐々に「この町はおかしい」と思うようになり、俄然面白くなってきました。ストーリーはその後、町の秘密、住人の秘密、フランスの秘密、トーマスの秘密、住人たちの思惑などが明らかになり、ラストへと突き進みます。そして読者の後頭部をぶん殴るような衝撃の展開! ……主人公に感情移入して読んでいた私は、トーマスと同じく読んでいた本を投げ捨てて、逃げ出したい気持ちになりました。ラストもまた、不気味です。

作者のジョナサン・キャロルは、これが処女作だそうです。信じられん……。その後も長編短編問わず、発表し続けている現役の作家です。長編第二作「我らが影の声」は、本作より怖いとの噂を聞き、未だに読む勇気が出ません。それぐらい、本作には衝撃を受けました。

キングは「死の舞踏」(福武文庫)において、ホラー小説を三つに分類しました。その最上のものは<戦慄>(テラー)、その下に<恐怖>(ホラー)、最下層に<不快感>(リヴァルジョン)があると。本作「死者の書」は、この中の<戦慄>に分類されるべき作品だと思います。

2015年5月24日日曜日

『危険! 幼児逃亡中』感想

『危険! 幼児逃亡中』

C・L・コットレル著/伊藤典夫訳

ハヤカワ文庫SF「冷たい方程式」(新版)所収 初版2011年11月15日

あらすじ・・・誤って爆弾が投下された町をジルという名の少女が一人、さまよっていた。爆弾を回収しにやってきた、空軍のバティン大佐に同行していた記者のゴードンは、大佐の目的が爆弾ではなく、少女であることを知る。ジルは、とびきり危険な少女だったのだ。

SF作家の山本弘さんの本で、タイトルだけが紹介されていたのを読んで、どんな話なのかとても興味を持ちました。幸い、「冷たい方程式」の新版が出版され、それに収録されているのを知り、この話だけを目的に購入しました。ですのでこれは古本ではなく、新刊本です。

タイトルから、コメディー色の強いドタバタストーリーを予想していたのですが、意外にシリアスなストーリーでした。少女と対峙したゴードンの心の叫びが悲痛です。

なんでも、キングが「ファイアスターター」の元ネタにしたとかしないとか、噂があるらしいです。そういえば、「ファイアスターター」や「キャリー」に通じるところのある、ストーリーでした。

作者の C・L・コットレルについては、よく分かりません。訳者あとがきでは、本作ほか短編を数編発表して消えた作家らしいです。軍人だったらしく、軍人の描写にリアリティーがあるかな? と思いました。

C・L・コットレル著/伊藤典夫訳

ハヤカワ文庫SF「冷たい方程式」(新版)所収 初版2011年11月15日

あらすじ・・・誤って爆弾が投下された町をジルという名の少女が一人、さまよっていた。爆弾を回収しにやってきた、空軍のバティン大佐に同行していた記者のゴードンは、大佐の目的が爆弾ではなく、少女であることを知る。ジルは、とびきり危険な少女だったのだ。

SF作家の山本弘さんの本で、タイトルだけが紹介されていたのを読んで、どんな話なのかとても興味を持ちました。幸い、「冷たい方程式」の新版が出版され、それに収録されているのを知り、この話だけを目的に購入しました。ですのでこれは古本ではなく、新刊本です。

タイトルから、コメディー色の強いドタバタストーリーを予想していたのですが、意外にシリアスなストーリーでした。少女と対峙したゴードンの心の叫びが悲痛です。

なんでも、キングが「ファイアスターター」の元ネタにしたとかしないとか、噂があるらしいです。そういえば、「ファイアスターター」や「キャリー」に通じるところのある、ストーリーでした。

作者の C・L・コットレルについては、よく分かりません。訳者あとがきでは、本作ほか短編を数編発表して消えた作家らしいです。軍人だったらしく、軍人の描写にリアリティーがあるかな? と思いました。

2015年5月17日日曜日

『トーテム』感想

『トーテム』

デイヴィッド・マレル著/喜多元子訳

ハヤカワ文庫NV(モダンホラーセレクション) 初版1987年4月10日

あらすじ・・・ワイオミング州の平和な田舎町ポッターズ・フィールドで、次々と奇怪な事件が起きる。轢き逃げされたヒッチハイカーの死体が、検死中に動き出す。穴に落ちた男が犬に噛み殺される。アライグマに噛まれた少年が、母親に襲い掛かる。

警察署長のスローターは、検死医のアークム、記者のダンラップ、恋人のマージ等の力を借りて、事件を解決しようとするが、犠牲者は増え続ける。

そして、満月の夜がやって来る。

吸血鬼と狼男物のホラーと、ウィルスパニック物を合わせたようなストーリー。徐々に犠牲者が増えていき、満月の夜にクライマックスをむかえる展開は、スリリングで退屈しません。特に、クライマックスでついに姿を見せる、「枝角」を持つ”やつら”の異様さときたら……。

物語中盤から、事件の真相は想像できると思いますが、序盤から徐々に雰囲気を盛り上げて行って、クライマックスに繋げる展開はお見事です。

作者のデイヴィッド・マレルは、「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」の作者と同じ人です。

実はこの「トーテム」は、もっと長いストーリーだった物を編集者の要求で、短くまとめた物だそうです。後に再版に当たって、原稿を元の形に戻した完全版が出版されました。日本では東京創元社から、上下二分冊で出版されています。

私は完全版の方から先に読んだのですが、短いハヤカワ版も呼んでみたくて古本屋を探し回って購入したのに、ずっとほったらかしにしていたのを先日、部屋の掃除中に発見して一気読みしました(部屋の掃除はまだ終わってません)。両者の最大の違いは、完全版には主要登場人物が一人追加されていることでしょう。内容が濃くなって分量が増えても、詰まる事無くサクサク読めました。

どちらが良いかと聞かれたら、どっちも良いと答えるしかありません。あえて言うなら、ハヤカワ版はあっさりしすぎていて、完全版はやや冗長に感じる、といった所でしょうか。興味を持った方は、ぜひ読み比べてみてください。

デイヴィッド・マレル著/喜多元子訳

ハヤカワ文庫NV(モダンホラーセレクション) 初版1987年4月10日

あらすじ・・・ワイオミング州の平和な田舎町ポッターズ・フィールドで、次々と奇怪な事件が起きる。轢き逃げされたヒッチハイカーの死体が、検死中に動き出す。穴に落ちた男が犬に噛み殺される。アライグマに噛まれた少年が、母親に襲い掛かる。

警察署長のスローターは、検死医のアークム、記者のダンラップ、恋人のマージ等の力を借りて、事件を解決しようとするが、犠牲者は増え続ける。

そして、満月の夜がやって来る。

吸血鬼と狼男物のホラーと、ウィルスパニック物を合わせたようなストーリー。徐々に犠牲者が増えていき、満月の夜にクライマックスをむかえる展開は、スリリングで退屈しません。特に、クライマックスでついに姿を見せる、「枝角」を持つ”やつら”の異様さときたら……。

物語中盤から、事件の真相は想像できると思いますが、序盤から徐々に雰囲気を盛り上げて行って、クライマックスに繋げる展開はお見事です。

作者のデイヴィッド・マレルは、「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」の作者と同じ人です。

実はこの「トーテム」は、もっと長いストーリーだった物を編集者の要求で、短くまとめた物だそうです。後に再版に当たって、原稿を元の形に戻した完全版が出版されました。日本では東京創元社から、上下二分冊で出版されています。

私は完全版の方から先に読んだのですが、短いハヤカワ版も呼んでみたくて古本屋を探し回って購入したのに、ずっとほったらかしにしていたのを先日、部屋の掃除中に発見して一気読みしました(部屋の掃除はまだ終わってません)。両者の最大の違いは、完全版には主要登場人物が一人追加されていることでしょう。内容が濃くなって分量が増えても、詰まる事無くサクサク読めました。

どちらが良いかと聞かれたら、どっちも良いと答えるしかありません。あえて言うなら、ハヤカワ版はあっさりしすぎていて、完全版はやや冗長に感じる、といった所でしょうか。興味を持った方は、ぜひ読み比べてみてください。

2015年5月11日月曜日

『オレンジは苦悩、ブルーは狂気』感想

『オレンジは苦悩、ブルーは狂気』

デイヴィッド・マレル著/浅倉久志訳

新潮文庫「ナイト・フライヤー」所収 初版1989年9月25日

あらすじ・・・謎の死を遂げた画家、ファン・ドールンの秘密を調べていた友人のマイヤーズが、ファン・ドールンと同じように自分の目を抉り出して死んだ。ファン・ドールンの絵に隠された秘密をマイヤーズから教えられていたわたしは、友人の死の真相と、ファン・ドールンの秘密を調べに、ドールンとマイヤーズが死んだ南仏の町ラ・ヴェルジュに向かった。ファン・ドールンの絵には、注意深く観察しなければ分からないが、不気味な小さい顔の群れが描かれていた。だが、ラ・ヴェルジュで待っていたのは、絵よりも不気味で恐ろしい真相だった。

ダグラス・E・ウィンター編の、ホラーアンソロジー「ナイト・フライヤー」に収録されている短編小説です。

まず、タイトルに惹かれました。実に意味深なタイトル。意味は本編中で説明されています。

内容は実に不気味で、絵に秘められた謎も不気味なら、事の真相も不気味。ラストも実に不気味な雰囲気で終わります。読んでいて、自分もブルーに塗り固められそうな気分になりました。

作者のデイヴィッド・マレルは、日本では映画「ランボー」の原作者としての方が有名でしょうか。アクションやスリラーを得意とする作家ですが、ホラー作家としても一流の腕前を持っている人です。長編は「トーテム」だけですが、短編がこの作品のように、アンソロジーによく収録されています。

「ナイト・フライヤー」には、マレルの他にスティーヴン・キング、デニス・エチスン、クライヴ・バーカー、トマス・テッシアー、ピーター・ストラウブ、チャールズ・L・グラント、ラムジー・キャンベル、ホイットリー・ストリーバーなど、そうそうたるメンバーが名を連ねていますが、マレルのこの「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」が、白眉といっていいでしょう(キングの表題作も負けずに良いのですが)。

アンソロジーは、いろんな作家の作品が手軽に読めるので、そのジャンルをはじめて読む人には、入門書代わりにちょうど良いと思います。

デイヴィッド・マレル著/浅倉久志訳

新潮文庫「ナイト・フライヤー」所収 初版1989年9月25日

あらすじ・・・謎の死を遂げた画家、ファン・ドールンの秘密を調べていた友人のマイヤーズが、ファン・ドールンと同じように自分の目を抉り出して死んだ。ファン・ドールンの絵に隠された秘密をマイヤーズから教えられていたわたしは、友人の死の真相と、ファン・ドールンの秘密を調べに、ドールンとマイヤーズが死んだ南仏の町ラ・ヴェルジュに向かった。ファン・ドールンの絵には、注意深く観察しなければ分からないが、不気味な小さい顔の群れが描かれていた。だが、ラ・ヴェルジュで待っていたのは、絵よりも不気味で恐ろしい真相だった。

ダグラス・E・ウィンター編の、ホラーアンソロジー「ナイト・フライヤー」に収録されている短編小説です。

まず、タイトルに惹かれました。実に意味深なタイトル。意味は本編中で説明されています。

内容は実に不気味で、絵に秘められた謎も不気味なら、事の真相も不気味。ラストも実に不気味な雰囲気で終わります。読んでいて、自分もブルーに塗り固められそうな気分になりました。

作者のデイヴィッド・マレルは、日本では映画「ランボー」の原作者としての方が有名でしょうか。アクションやスリラーを得意とする作家ですが、ホラー作家としても一流の腕前を持っている人です。長編は「トーテム」だけですが、短編がこの作品のように、アンソロジーによく収録されています。

「ナイト・フライヤー」には、マレルの他にスティーヴン・キング、デニス・エチスン、クライヴ・バーカー、トマス・テッシアー、ピーター・ストラウブ、チャールズ・L・グラント、ラムジー・キャンベル、ホイットリー・ストリーバーなど、そうそうたるメンバーが名を連ねていますが、マレルのこの「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」が、白眉といっていいでしょう(キングの表題作も負けずに良いのですが)。

アンソロジーは、いろんな作家の作品が手軽に読めるので、そのジャンルをはじめて読む人には、入門書代わりにちょうど良いと思います。

2015年5月4日月曜日

第33回 春の古書大即売会 みやこめっせリポート

『第33回 春の古書大即売会』リポート

2015年5月3日、京都勧業会館みやこめっせで開催されている「第33回 春の古書大即売会」に、行ってきました。

会場の京都勧業会館「みやこめっせ」

会場入り口はこんな感じ。中の様子は撮影できませんでした。屋内イベントは、天気の心配が要らないのが良いですね。

会場は結構広く、沢山の古書店が様々な古書や映画のポスター、パンフレットなどを売っていました。根付を売ってる店もありました。

古本市では、店ごと、あるいはテントごとに精算することが多いですが、ここでは総合レジで一括精算する方式でした。

外国の方も何人か見かけました。洋書を扱っている店もありましたし、ある人は根付を熱心に見ておられました。

あと、毎年そうなんですが、同時期に弓道の大会か何かがあるらしく、和弓を持った人を多く見かけました。

今回の戦利品。9冊はまだまだ少ないほうですね。総額は5000円くらい。

SF・ホラー関係は3冊だけ。めぼしい本はすでに持っているので、掘り出し物が中心になってきているので、以前のように文庫を20冊購入したりとかはしなくなりましたね。

伊藤典夫・責任編集「世界のSF文学総解説」(自由国民社)は、国内外のSF作品のガイドブック的な本。著者の中にはコレクターとしても知られている人が何人かいるので、貴重な図版が多いのも魅力です。

ハリィ・ハリスンの「殺意の惑星」(ハヤカワ文庫SF)は、あらすじが面白そうだったので購入。いつになったら読めるのかは不明(買ったまま読んでない本が、大量にある為)。

大瀧啓裕・編「ホラー&ファンタシィ傑作選1」(青心社)は<ウィアード・テイルズ>に掲載された作品を集めたアンソロジー。クラーク・アシュトン・・スミス、ロバート・E・ハワード、ロバート・ブロック、ヘンリィ・カットナーなど往年のホラー・ファンタジー作家の名前が並んでいます。

その他は、歴史物を中心に購入。

「ヨーロッパで最も危険な男」(サンケイ新聞社出版局)は、ナチスドイツの武装SS中佐オットー・スコルツェニーの伝記。

梅本弘 「雪中の奇跡」(大日本絵画)は1939年に始まったフィンランドとソ連の戦争、いわゆる「冬戦争」についての本。興味はあったのですが、買いそびれていた本。

森野繁夫「王義之伝論」(白帝社)は書聖王義之の伝記。

伊原弘「宋代中国を旅する」(NTT出版)は、中世中国の旅を中心に、文化や風俗を解説した本。

上2冊は、私が中国史好きなので購入しました。

鈴木一夫・松田忍 他著「戦略・戦術事典」(ナツメ社)は古今東西の戦史について、有名な戦いを取り上げて解説した本。

小宮豊隆・編「寺田寅彦随筆集」(岩波文庫)はタイトルそのままの本。寺田寅彦は「帝都物語」にも出てきた実在の科学者。これも以前から欲しかった本。

天気は生憎の曇り空でしたが、 屋内イベントなので問題なく良かったです。先日の四天王寺から連続の古本市で、財布が若干ピンチです。ゴールデンウィークということで、京都は観光客でごった返していました。バスの本数がもっと多ければ便利なのですが……。

次の古本市は6月、大阪弁天町の「弁天町ORC200古本祭り」ですね。ここも屋内イベントなので、天気の心配は要らないので 多分行くと思います。そのときはまた、リポートします。

2015年5月3日、京都勧業会館みやこめっせで開催されている「第33回 春の古書大即売会」に、行ってきました。

会場の京都勧業会館「みやこめっせ」

会場入り口はこんな感じ。中の様子は撮影できませんでした。屋内イベントは、天気の心配が要らないのが良いですね。

会場は結構広く、沢山の古書店が様々な古書や映画のポスター、パンフレットなどを売っていました。根付を売ってる店もありました。

古本市では、店ごと、あるいはテントごとに精算することが多いですが、ここでは総合レジで一括精算する方式でした。

外国の方も何人か見かけました。洋書を扱っている店もありましたし、ある人は根付を熱心に見ておられました。

あと、毎年そうなんですが、同時期に弓道の大会か何かがあるらしく、和弓を持った人を多く見かけました。

今回の戦利品。9冊はまだまだ少ないほうですね。総額は5000円くらい。

SF・ホラー関係は3冊だけ。めぼしい本はすでに持っているので、掘り出し物が中心になってきているので、以前のように文庫を20冊購入したりとかはしなくなりましたね。

伊藤典夫・責任編集「世界のSF文学総解説」(自由国民社)は、国内外のSF作品のガイドブック的な本。著者の中にはコレクターとしても知られている人が何人かいるので、貴重な図版が多いのも魅力です。

ハリィ・ハリスンの「殺意の惑星」(ハヤカワ文庫SF)は、あらすじが面白そうだったので購入。いつになったら読めるのかは不明(買ったまま読んでない本が、大量にある為)。

大瀧啓裕・編「ホラー&ファンタシィ傑作選1」(青心社)は<ウィアード・テイルズ>に掲載された作品を集めたアンソロジー。クラーク・アシュトン・・スミス、ロバート・E・ハワード、ロバート・ブロック、ヘンリィ・カットナーなど往年のホラー・ファンタジー作家の名前が並んでいます。

その他は、歴史物を中心に購入。

「ヨーロッパで最も危険な男」(サンケイ新聞社出版局)は、ナチスドイツの武装SS中佐オットー・スコルツェニーの伝記。

梅本弘 「雪中の奇跡」(大日本絵画)は1939年に始まったフィンランドとソ連の戦争、いわゆる「冬戦争」についての本。興味はあったのですが、買いそびれていた本。

森野繁夫「王義之伝論」(白帝社)は書聖王義之の伝記。

伊原弘「宋代中国を旅する」(NTT出版)は、中世中国の旅を中心に、文化や風俗を解説した本。

上2冊は、私が中国史好きなので購入しました。

鈴木一夫・松田忍 他著「戦略・戦術事典」(ナツメ社)は古今東西の戦史について、有名な戦いを取り上げて解説した本。

小宮豊隆・編「寺田寅彦随筆集」(岩波文庫)はタイトルそのままの本。寺田寅彦は「帝都物語」にも出てきた実在の科学者。これも以前から欲しかった本。

天気は生憎の曇り空でしたが、 屋内イベントなので問題なく良かったです。先日の四天王寺から連続の古本市で、財布が若干ピンチです。ゴールデンウィークということで、京都は観光客でごった返していました。バスの本数がもっと多ければ便利なのですが……。

次の古本市は6月、大阪弁天町の「弁天町ORC200古本祭り」ですね。ここも屋内イベントなので、天気の心配は要らないので 多分行くと思います。そのときはまた、リポートします。

2015年5月3日日曜日

『イリーガル・エイリアン』感想

『イリーガル・エイリアン』ロバート・J・ソウヤー著/内田昌之訳

ハヤカワSF文庫 初版2002年10月31日

あらすじ・・・アルファケンタウリから来た、トソク族というエイリアンとのファーストコンタクトに成功した人類は、彼らの宇宙船の修理を手伝う代わりに、彼らの進んだ技術の提供を受けられることになった。トソク族との交流は平和なムードで進んでいたが、彼らの接待役の地球人科学者が惨殺されてしまう。右脚と首が切断され、片目と下顎が持ち去られ、胴体は解剖されたかのように切り裂かれ、臓器が取り出されていた。この残忍な殺人事件の容疑者として捕まったのは、トソク族の一人だった。エイリアンを被告人にした、前代未聞の裁判が始まった。

いやあ、面白い! ファーストコンタクト物のSFとして始まり、法廷サスペンスに変化して、さらに! ……と、息つく暇も与えないほどスピーディーに、話が進んでいきます。本当にエイリアンが犯人なのか? だとしたら動機は? 公判前の開示手続きで、提示された証拠を見た弁護士は、エイリアンの有罪を確信します。一体どうやって弁護するのか? そして裁判で、意外な事実が明らかになります。そこからの展開がまた良い。ラストも未来への希望を感じさせる、ワクワクさせる展開になります。

作者のロバート・J・ソウヤーは本作以外にも、ミステリー要素の強いSFを書いています。実力のある作家で、日本での人気も高いようです。最近では「フラッシュフォワード」がアメリカでTVドラマ化されています。

ある漫画でこの本が出てきて、以来読みたくて探していたのですが、ある日ふと立ち寄った古本屋に500円で売っていたので、即行で購入しました。高い期待を抱いて読むと、がっかりすることもありますが、この本は期待以上でした。

分量としては厚めの本ですが、とても読み易いので、詰まることも無く読めるでしょう。お勧めです。

ホラー小説が続いたので、今回はSFでした。

2015年5月3日。みやこめっせ春の古書大即売会に行ってきます。

ハヤカワSF文庫 初版2002年10月31日

あらすじ・・・アルファケンタウリから来た、トソク族というエイリアンとのファーストコンタクトに成功した人類は、彼らの宇宙船の修理を手伝う代わりに、彼らの進んだ技術の提供を受けられることになった。トソク族との交流は平和なムードで進んでいたが、彼らの接待役の地球人科学者が惨殺されてしまう。右脚と首が切断され、片目と下顎が持ち去られ、胴体は解剖されたかのように切り裂かれ、臓器が取り出されていた。この残忍な殺人事件の容疑者として捕まったのは、トソク族の一人だった。エイリアンを被告人にした、前代未聞の裁判が始まった。

いやあ、面白い! ファーストコンタクト物のSFとして始まり、法廷サスペンスに変化して、さらに! ……と、息つく暇も与えないほどスピーディーに、話が進んでいきます。本当にエイリアンが犯人なのか? だとしたら動機は? 公判前の開示手続きで、提示された証拠を見た弁護士は、エイリアンの有罪を確信します。一体どうやって弁護するのか? そして裁判で、意外な事実が明らかになります。そこからの展開がまた良い。ラストも未来への希望を感じさせる、ワクワクさせる展開になります。

作者のロバート・J・ソウヤーは本作以外にも、ミステリー要素の強いSFを書いています。実力のある作家で、日本での人気も高いようです。最近では「フラッシュフォワード」がアメリカでTVドラマ化されています。

ある漫画でこの本が出てきて、以来読みたくて探していたのですが、ある日ふと立ち寄った古本屋に500円で売っていたので、即行で購入しました。高い期待を抱いて読むと、がっかりすることもありますが、この本は期待以上でした。

分量としては厚めの本ですが、とても読み易いので、詰まることも無く読めるでしょう。お勧めです。

ホラー小説が続いたので、今回はSFでした。

2015年5月3日。みやこめっせ春の古書大即売会に行ってきます。

2015年4月30日木曜日

『マンハッタンの戦慄(上・下)』感想

『マンハッタンの戦慄』F・ポール・ウィルスン著/大瀧啓裕訳 扶桑社ミステリー 初版1990年8月25日

あらすじ・・・闇の始末屋ジャックのもとにインドの外交官クサムが訪れ、奪われた家宝のネックレスを取り戻して欲しいと依頼される。首尾よくネックレスを取り戻したものの、その頃からジャックの女友達ジーアの周辺で事件が起こり始める。別れた夫の叔母が失踪。さらに、ジーアや彼女の娘ヴィッキーの周囲に、怪しい影が忍び寄る。ジャックのもとにも、クサムの妹コラパティが現れジャックに近づく。失踪した叔母の妹から依頼を受けたジャックの前に謎の怪物「ラコシ」が現れる。ラコシの狙いは、ヴィッキーだった。

主人公は闇の始末屋。ヒロインは子持ちでその夫はろくでなし。敵は超自然のモンスター。前回紹介した「殺戮の野獣館」と設定がそっくりです。二作を同時進行で読んでいたので、二作の相似に戸惑いました。まあ、二作ともB級ホラー路線まっしぐらな作品なので、似通ってくるのは仕方ないことでしょうね(勿論、相違点のほうが多く、二作とも違った趣があります)。

どっちが面白いかと言われれば、どっちも面白いと答えます。どっちがお勧めですかと言われれば、迷うことなく本作の方をお勧めします(「殺戮の野獣館」はアクが強すぎます)。

作者のウィルスンは、スティーブン・キング、ディーン・R・クーンツと並び、モダンホラー作家御三家とよばれた人物で、初期の代表作「ザ・キープ」は映画化もされています。本業は医者で、医療ミステリーなども書いています。

本作の主人公「始末屋ジャック」は作者もお気に入りで、<ナイトワールド・サイクル>六部作(本作もその一部)の最終作「ナイトワールド」に善の主人公の仲間として登場し、さらに「始末屋ジャックシリーズ」として、続編が書かれています。

上下巻で分量も多めですが、読みやすくラストまで飽きることなく読めると思います。

あらすじ・・・闇の始末屋ジャックのもとにインドの外交官クサムが訪れ、奪われた家宝のネックレスを取り戻して欲しいと依頼される。首尾よくネックレスを取り戻したものの、その頃からジャックの女友達ジーアの周辺で事件が起こり始める。別れた夫の叔母が失踪。さらに、ジーアや彼女の娘ヴィッキーの周囲に、怪しい影が忍び寄る。ジャックのもとにも、クサムの妹コラパティが現れジャックに近づく。失踪した叔母の妹から依頼を受けたジャックの前に謎の怪物「ラコシ」が現れる。ラコシの狙いは、ヴィッキーだった。

主人公は闇の始末屋。ヒロインは子持ちでその夫はろくでなし。敵は超自然のモンスター。前回紹介した「殺戮の野獣館」と設定がそっくりです。二作を同時進行で読んでいたので、二作の相似に戸惑いました。まあ、二作ともB級ホラー路線まっしぐらな作品なので、似通ってくるのは仕方ないことでしょうね(勿論、相違点のほうが多く、二作とも違った趣があります)。

どっちが面白いかと言われれば、どっちも面白いと答えます。どっちがお勧めですかと言われれば、迷うことなく本作の方をお勧めします(「殺戮の野獣館」はアクが強すぎます)。

作者のウィルスンは、スティーブン・キング、ディーン・R・クーンツと並び、モダンホラー作家御三家とよばれた人物で、初期の代表作「ザ・キープ」は映画化もされています。本業は医者で、医療ミステリーなども書いています。

本作の主人公「始末屋ジャック」は作者もお気に入りで、<ナイトワールド・サイクル>六部作(本作もその一部)の最終作「ナイトワールド」に善の主人公の仲間として登場し、さらに「始末屋ジャックシリーズ」として、続編が書かれています。

上下巻で分量も多めですが、読みやすくラストまで飽きることなく読めると思います。

2015年4月27日月曜日

第13回四天王寺春の大古本祭り リポート

『第13回四天王寺春の大古本祭り』 リポート

「第13回四天王寺春の大古本祭り」に行ってきました。

天気にも体調にも恵まれて、無事に古本漁りができました。四天王寺では、春と秋の二回古本市が開催されるのですが、秋のほうは台風のせいで一回も行った事がないんですよね……。

西大門前の広場が主な会場です。

沢山のテントに、大量の古本が所狭しと並べられています。日曜日ということもあり、結構人は多かったです。外国の方もちらほら見かけました(四天王寺を観光しに来た方たちでしょうか?)。

個人的な感想なんですが、例年より販売されている本の数が減っているような気がしました(気のせいかな?)。

こちらが今回の戦利品。

七冊と少なめなのは、予算の都合です……。総額は三千円ほど。

河出書房新社の世界探検全集が、三百円均一だったのは幸運でした。中央アジア物と、イブン・バットゥータの「三大陸周遊紀」の三冊をチョイスして購入しました。

ベースボール・マガジン社の「ゴビ砂漠探検紀」はロジェストベンスキーの著書。この人って、恐竜の化石探しにゴビ砂漠に行ってたんですね。知らなかった。あとこの本、「秘境探検双書」 てシリーズなんですね。何このワクワクしてくる名前。

SF・ホラーはこの三冊。

ジョン・ヴァーリイの「ティーターン」(創元推理文庫)は、前から欲しかったのになかなか手に入らなかった本。巡り会わせが悪かったのか。

ロバート・ブロック「切り裂きジャックはあなたの友」(ハヤカワ文庫NV)は、今回最大の収穫。前から欲しかったのもありますが、なんとこれ百円でした。欲しくても高価すぎて買うのを断念することもあるのですが(今回も、ゼナ・ヘンダースンのソノラマ海外シリーズのやつを諦めました)、これは幸運でした。今まで見つけたときは、高くて諦めてたんですよね。

福島正実・編「千億の世界」(講談社文庫)はアンソロジー。これは海外SF傑作選としてシリーズ化されているもので、見つけ次第買い集めてるものの一つです。

ここの所、仕事や天気、体調のせいで古本市に行けてなかったのですが、久々に堪能しました。収穫は少なかったですが、掘り出し物もあったので満足です。

次は来月、京都のみやこめっせで開催される春の古書大即売会ですか。屋内イベントなので、天気の心配が要らないのがなによりです。

体調を整えて参加したら、またリポートします。

「第13回四天王寺春の大古本祭り」に行ってきました。

天気にも体調にも恵まれて、無事に古本漁りができました。四天王寺では、春と秋の二回古本市が開催されるのですが、秋のほうは台風のせいで一回も行った事がないんですよね……。

西大門前の広場が主な会場です。

沢山のテントに、大量の古本が所狭しと並べられています。日曜日ということもあり、結構人は多かったです。外国の方もちらほら見かけました(四天王寺を観光しに来た方たちでしょうか?)。

個人的な感想なんですが、例年より販売されている本の数が減っているような気がしました(気のせいかな?)。

こちらが今回の戦利品。

七冊と少なめなのは、予算の都合です……。総額は三千円ほど。

河出書房新社の世界探検全集が、三百円均一だったのは幸運でした。中央アジア物と、イブン・バットゥータの「三大陸周遊紀」の三冊をチョイスして購入しました。

ベースボール・マガジン社の「ゴビ砂漠探検紀」はロジェストベンスキーの著書。この人って、恐竜の化石探しにゴビ砂漠に行ってたんですね。知らなかった。あとこの本、「秘境探検双書」 てシリーズなんですね。何このワクワクしてくる名前。

SF・ホラーはこの三冊。

ジョン・ヴァーリイの「ティーターン」(創元推理文庫)は、前から欲しかったのになかなか手に入らなかった本。巡り会わせが悪かったのか。

ロバート・ブロック「切り裂きジャックはあなたの友」(ハヤカワ文庫NV)は、今回最大の収穫。前から欲しかったのもありますが、なんとこれ百円でした。欲しくても高価すぎて買うのを断念することもあるのですが(今回も、ゼナ・ヘンダースンのソノラマ海外シリーズのやつを諦めました)、これは幸運でした。今まで見つけたときは、高くて諦めてたんですよね。

福島正実・編「千億の世界」(講談社文庫)はアンソロジー。これは海外SF傑作選としてシリーズ化されているもので、見つけ次第買い集めてるものの一つです。

ここの所、仕事や天気、体調のせいで古本市に行けてなかったのですが、久々に堪能しました。収穫は少なかったですが、掘り出し物もあったので満足です。

次は来月、京都のみやこめっせで開催される春の古書大即売会ですか。屋内イベントなので、天気の心配が要らないのがなによりです。

体調を整えて参加したら、またリポートします。

2015年4月23日木曜日

ご挨拶

はじめまして。古屋本一郎と申します。

このブログでは、私が読んだ本の感想を中心に、投稿していきたいと思います。

こうして形に残さないと、読んだ本の内容や感想って、忘れちゃうんですよね。読んでて「あれ? この話、どっかで……」 って事、結構あるんです。

本のジャンルは主に、海外作家のSF・ホラーです。日本人作家の本も読みますが、感想は海外作家の作品が、中心になると思います。

本の感想の他には、どうでもいいような雑談を書くこともあると思います。あと、古本市に行った時はその様子をリポートする予定です。

更新間隔は不定期で、連投する事もあれば、月単位で更新が止まることもあるでしょうが、時間があるとき気が向いたときにでも、見ていただけたら幸いです。

ブログ初心者なので、文字ばかりの地味なブログになると思いますが、 勉強しつつより良いブログになるよう、精進します。

このブログでは、私が読んだ本の感想を中心に、投稿していきたいと思います。

こうして形に残さないと、読んだ本の内容や感想って、忘れちゃうんですよね。読んでて「あれ? この話、どっかで……」 って事、結構あるんです。

本のジャンルは主に、海外作家のSF・ホラーです。日本人作家の本も読みますが、感想は海外作家の作品が、中心になると思います。

本の感想の他には、どうでもいいような雑談を書くこともあると思います。あと、古本市に行った時はその様子をリポートする予定です。

更新間隔は不定期で、連投する事もあれば、月単位で更新が止まることもあるでしょうが、時間があるとき気が向いたときにでも、見ていただけたら幸いです。

ブログ初心者なので、文字ばかりの地味なブログになると思いますが、 勉強しつつより良いブログになるよう、精進します。

『殺戮の野獣館』 感想

『殺戮の野獣館』 リチャード・レイモン著/大森望訳

扶桑社ミステリー 初版1997年5月30日

「初っ端からこれかっ!」と思った方は通です。

あらすじ・・・二十世紀初頭に建てられて以来、怪物による殺人が絶えない通称「野獣館」 子供の頃、怪物に友人を殺されたラリー・メイウッドは、野獣館でまた殺人が起きたことを知り、復讐のため凄腕の兵士ジャッジメント・ラッカーを雇い、野獣館へ向かった。

ダナ・ヘイズは、変態で殺人鬼の元夫ロイから我が身と娘のサンディを守るため逃亡。その果てに、野獣館にたどり着く。

ダナの元夫ロイは、行く先々で殺人を繰り返しながら、元妻と娘を追い、野獣館へとたどり着く。

B級ホラー映画路線まっしぐらな設定とストーリー。凶暴なモンスター、凄腕のヒーロー、薄幸のヒロイン、鬼畜な悪人。ありきたりといえばありきたりですが、スピード感もあって、なかなか面白く読めました。

ただ、本の裏表紙にも書いてあるのですが、結末が衝撃的過ぎて万人にはお勧めできないんですよね……(私は「あれ、なんか読み間違えたか?」と思って、数ページ読み返しちゃったほどです)。

作者はスプラッターパンクの旗手とも呼ばれた人で、エログロバイオレンス満載な所も万人向けではないですね。

ともあれ、全体的には出来も良く、評価も高かったようで、続編が何作か作られています(日本では第二作の「逆襲の野獣館」しか出てませんが)。

スプラッター好き、鬼畜好きな方にはお勧めです。

扶桑社ミステリー 初版1997年5月30日

「初っ端からこれかっ!」と思った方は通です。

あらすじ・・・二十世紀初頭に建てられて以来、怪物による殺人が絶えない通称「野獣館」 子供の頃、怪物に友人を殺されたラリー・メイウッドは、野獣館でまた殺人が起きたことを知り、復讐のため凄腕の兵士ジャッジメント・ラッカーを雇い、野獣館へ向かった。

ダナ・ヘイズは、変態で殺人鬼の元夫ロイから我が身と娘のサンディを守るため逃亡。その果てに、野獣館にたどり着く。

ダナの元夫ロイは、行く先々で殺人を繰り返しながら、元妻と娘を追い、野獣館へとたどり着く。

B級ホラー映画路線まっしぐらな設定とストーリー。凶暴なモンスター、凄腕のヒーロー、薄幸のヒロイン、鬼畜な悪人。ありきたりといえばありきたりですが、スピード感もあって、なかなか面白く読めました。

ただ、本の裏表紙にも書いてあるのですが、結末が衝撃的過ぎて万人にはお勧めできないんですよね……(私は「あれ、なんか読み間違えたか?」と思って、数ページ読み返しちゃったほどです)。

作者はスプラッターパンクの旗手とも呼ばれた人で、エログロバイオレンス満載な所も万人向けではないですね。

ともあれ、全体的には出来も良く、評価も高かったようで、続編が何作か作られています(日本では第二作の「逆襲の野獣館」しか出てませんが)。

スプラッター好き、鬼畜好きな方にはお勧めです。

登録:

投稿 (Atom)