『くじ』

シャーリー・ジャクソン著/深町眞理子訳

文春文庫「厭な物語」所収 初版2013年2月10日

あらすじ(ネタバレ)・・・6月27日の朝、村人たちは広場に集まり始めた。今日は年に一度の「くじ」の日なのだ。300人ほどの村人の中から、たった一人を選ぶ「くじ」。まず、一族の長が代表して「くじ」を引き、選ばれた一族の全員が一枚づつ「くじ」 を引く。今年選ばれたのは、テシー・ハッチンスンだった。村人たちは皆、男も女も老人も子供も、手に手に石を持ち、彼女を取り囲んだ。

「こんなのフェアじゃない。こんなのいんちきだ」

叫ぶ彼女に、村人たちは一斉に襲いかかった。

……何ていうか、ちょっと言葉にできない感じです。実に「厭な」読後感です。ただ、間違いなく「名作」です。一度読んだら忘れられない作品でしょう……、忘れたいのに。

この短編がニューヨーカー誌に発表された時の反応と言うか、反発はすごかったらしいですね。ま、そりゃそうでしょうけど。

シャーリー・ジャクソンについては「ずっとお城で暮らしてる」の記事を参照して下さい。

「厭な物語」は、文春文庫刊の「厭な物語のアンソロジー」です(そのまんまや)。他にはアガサ・クリスティー「崖っぷち」、パトリシア・ハイスミス「すっぽん」、ジョー・R・ランズデール「ナイト・オブ・ザ・ホラー・ショウ」、リチャード・クリスチャン・マシスン「赤」、ローレンス・ブロック「言えないわけ」、フレドリック・ブラウン「うしろをみるな」などが収録されています。ブラウンの「うしろをみるな」は彼の短編集で読んだことがありますが、これは原書で、刊行当時に読んでいたらもっと面白かったでしょうね。

「厭な物語」は最近四刷目が出ているようなので、手に入れやすいと思います。興味を持たれた方は読んでみて、一緒に厭な気分になりましょう。

2016年12月25日日曜日

2016年10月31日月曜日

第40回記念 秋の古本まつり ー古本供養と青空古本市ー

『第40回記念 秋の古本まつり ー古本供養と青空古本市ー』リポート

2016年10月30日、京都百万遍知恩寺で開催されている「第40回記念 秋の古本まつり ー古本供養と青空古本市ー」に、行ってきました。

日曜日ということもあり、なかなかの人出でした。

会場ではチャリティーオークションが行われていました。

「人物中国の歴史」全冊セットは、参加して落札を目指しても良かったかな?

他にはチャリティー百均コーナーや、

全集・大型本コーナーなんていうのもありました。

百万遍は、2~3年ぶりでしたが、天気もよく絶好の古本市日和でした。外国人のお客さんも結構見かけましたが、京都観光のついでに寄った、ってかんじでしょうか?

会場は結構広かったんですが、各店の商品展示のレイアウトはもう少し頑張ってほしかったですね。何度も行ったり来たり回ったりしてましたから。

あとで知ったんですが、製本一日体験なんてのもやってたんですね。ちょっと見てみたかった。

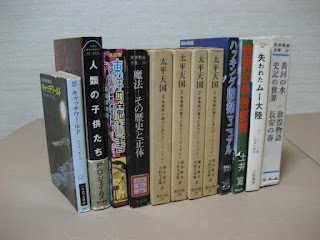

今回の戦利品はこちら。

久々の二桁。ただ、好みのSFとホラーは不作でした。

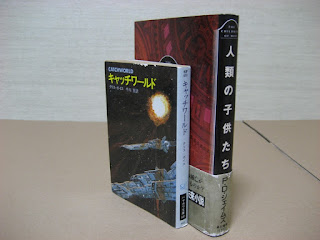

SFは二冊。

クリス・ボイス著「キャッチワールド」(ハヤカワ文庫SF)は物語の始まりが2015年(去年やん!)という設定が気に入りました。

「人類の子供たち」(早川書房)はディストピア物かな? 作者のP・D・ジェイムズは、「女には向かない職業」で有名なミステリ畑の女流作家。

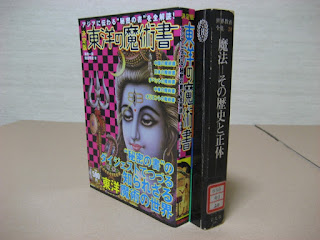

魔法物二冊は上の「人類の子供たち」と3冊で500円だったので、ついでに購入。

「魔法ーその歴史と正体」(平凡社)の背表紙に図書館の分類用ラベルが貼ってあって「?」と思ったのですが、中に関西文理学院の蔵書印があったので閉校時に処分したものと思われます。

「太平天国 李秀成の幕下にありて」(平凡社東洋文庫)は、清朝末期の「太平天国の乱」で太平天国側にいたイギリス人、オーガスタス・リンドレーの作。1200円は、結構安い?

この4冊は、百均コーナーで購入したもの。

「ハッキング防衛マニュアル」(データハウス)は、初版1999年のもの。当時のセキュリティ事情が知りたくて購入。

「失われたムー大陸」(大陸書房)はジェームズ・チャーチワード著の、有名なトンデモ本。

「世界教養全集 18」(平凡社)は、中国史関連の本が4作収録されたもの。

「世界の特殊部隊」(朝日ソノラマ)は、エンテベ救出作戦やムッソリーニ救出作戦、グリーンベレーなどの特殊部隊の本。

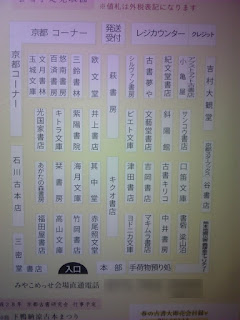

今年開催される大きな古本市は、これが最後でしょうか。11月3日(木)まで開催されているので、興味のある方は行ってみてはどうでしょう。最寄り駅は私の場合、阪急京都河原町駅で下車。市バスG乗り場から3・17系統のバスに乗って、百万遍で下車。徒歩ですぐ近くの百万遍交差点を渡り左折。ちょっと分かりにくい場所にあるので注意が必要です。

上は百万遍周辺のバス停の地図です。四条河原町からだと「D」のバス停に着くので、赤丸の場所を目指して下さい。

会場内は木が多く、根っこが出っ張ってる所があるので、足元にはお気をつけ下さい。

来月の弁天町ORC200は中止だったなあ……。

2016年10月30日、京都百万遍知恩寺で開催されている「第40回記念 秋の古本まつり ー古本供養と青空古本市ー」に、行ってきました。

日曜日ということもあり、なかなかの人出でした。

会場ではチャリティーオークションが行われていました。

「人物中国の歴史」全冊セットは、参加して落札を目指しても良かったかな?

他にはチャリティー百均コーナーや、

全集・大型本コーナーなんていうのもありました。

百万遍は、2~3年ぶりでしたが、天気もよく絶好の古本市日和でした。外国人のお客さんも結構見かけましたが、京都観光のついでに寄った、ってかんじでしょうか?

会場は結構広かったんですが、各店の商品展示のレイアウトはもう少し頑張ってほしかったですね。何度も行ったり来たり回ったりしてましたから。

あとで知ったんですが、製本一日体験なんてのもやってたんですね。ちょっと見てみたかった。

今回の戦利品はこちら。

久々の二桁。ただ、好みのSFとホラーは不作でした。

SFは二冊。

クリス・ボイス著「キャッチワールド」(ハヤカワ文庫SF)は物語の始まりが2015年(去年やん!)という設定が気に入りました。

「人類の子供たち」(早川書房)はディストピア物かな? 作者のP・D・ジェイムズは、「女には向かない職業」で有名なミステリ畑の女流作家。

魔法物二冊は上の「人類の子供たち」と3冊で500円だったので、ついでに購入。

「魔法ーその歴史と正体」(平凡社)の背表紙に図書館の分類用ラベルが貼ってあって「?」と思ったのですが、中に関西文理学院の蔵書印があったので閉校時に処分したものと思われます。

「太平天国 李秀成の幕下にありて」(平凡社東洋文庫)は、清朝末期の「太平天国の乱」で太平天国側にいたイギリス人、オーガスタス・リンドレーの作。1200円は、結構安い?

この4冊は、百均コーナーで購入したもの。

「ハッキング防衛マニュアル」(データハウス)は、初版1999年のもの。当時のセキュリティ事情が知りたくて購入。

「失われたムー大陸」(大陸書房)はジェームズ・チャーチワード著の、有名なトンデモ本。

「世界教養全集 18」(平凡社)は、中国史関連の本が4作収録されたもの。

「世界の特殊部隊」(朝日ソノラマ)は、エンテベ救出作戦やムッソリーニ救出作戦、グリーンベレーなどの特殊部隊の本。

今年開催される大きな古本市は、これが最後でしょうか。11月3日(木)まで開催されているので、興味のある方は行ってみてはどうでしょう。最寄り駅は私の場合、阪急京都河原町駅で下車。市バスG乗り場から3・17系統のバスに乗って、百万遍で下車。徒歩ですぐ近くの百万遍交差点を渡り左折。ちょっと分かりにくい場所にあるので注意が必要です。

上は百万遍周辺のバス停の地図です。四条河原町からだと「D」のバス停に着くので、赤丸の場所を目指して下さい。

会場内は木が多く、根っこが出っ張ってる所があるので、足元にはお気をつけ下さい。

来月の弁天町ORC200は中止だったなあ……。

2016年10月10日月曜日

第19回天神さんの古本まつり 第15回四天王寺秋の大古本まつり リポート

『第19回天神さんの古本まつり 第15回四天王寺秋の大古本まつり』リポート

2016年10月9日、第19回天神さんの古本まつりと、第15回四天王寺秋の大古本まつりに行ってきました。

まずは、大阪天満宮で開催されている第19回天神さんの古本まつりから。大阪市営地下鉄「南森町駅」か、JR東西線「大阪天満宮駅」で下車、市営地下鉄「4-A」出口またはJR「3」出口から地上に出て右へ、すぐの角を右に曲がると正面に大阪天満宮が見えます。

手前には寄席の「繁昌亭」があります。

雨が心配でしたが、朝のうちに止んでくれて良かったです。地面は一部湿っていましたが。

百円均一コーナーも有り、なかなか盛況でした。会計は各店舗ごとに行う方式。海外作家のSFとホラーの文庫を多めに持ってきている店があってありがたかったです。

一時間ほど回って四天王寺へ。地下鉄谷町線で「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」で下車。徒歩5分ほどで四天王寺着。

北西側から中へ入りました。

地面の濡れているところが多かったですね。ほんと、止んでくれてよかった。会計はいくつかの店舗ごとに共同のレジが置かれている方式です。

毎回思うんですが、やっぱり規模が縮小しているようです。参加店が減っているのか、商品を減らしているのか。しかも来月の弁天町ORC200で開かれる予定だった古本市が、諸般の都合で中止になったという張り紙が……。

なお、現在四天王寺は耐震補強工事中のようです。

あと、敷地内でのポケモンGOは禁止だそうです。

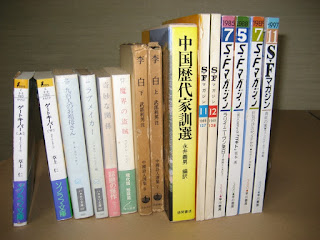

今回の戦利品はこちら。

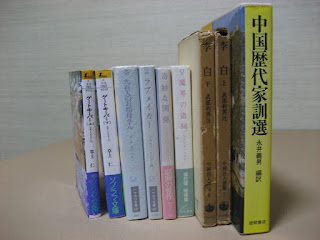

天神さんで買ったのは9冊。

「ゲートキーパー」上下(ソノラマ文庫)は草上仁さんの「スターハンドラー」シリーズの第三作。そういえば二作目をまだ読み終わってなかったな。

R・A・ラファティの「九百人のお祖母さん」(ハヤカワ文庫SF)は、有名な本ですがなんとなく買いそびれていた本。

「ラブメイカー」(ハヤカワ文庫SF)は、ジョセフ・エルダー編/浅倉久志他訳の「性」をテーマにしたアンソロジー。作家はエドワード・ブライアント、ロバート・シルヴァーバーグ、バリー・N・マルツバーグ他。

「奇妙な関係」(創元推理文庫)はフィリップ・ホセ・ファーマーの初期短編集。

「魔界の盗賊」(ハヤカワ文庫FT)は、マイクル・シェイの中編集。裏表紙の「ラヴクラフト愛好者必読!」に煽られて購入。……表紙がエロかったからじゃないよ?

「李白」上下(岩波書店 中国詩人選集)は、武部利男注の李白の詩集。

「中国歴代家訓選」(徳間書店)は永井義男編訳の、中国の歴史上の人物が残した家訓を集めた本。

四天王寺で買ったのは6冊。

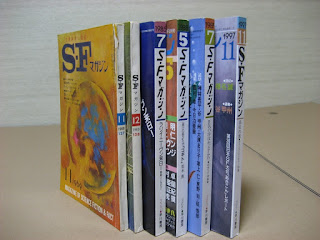

気がついたらSFマガジンばっかり買ってました。今回は色んな店がSFマガジンを売ってました。

1969年11・12月号は、マレイ・ラインスターの「彼岸世界」が掲載されていたので購入。

1985年7月号は、フィリップ・レイサムの「グザイ効果」が掲載。山本弘さんの本でタイトルだけ知っていた作品。

1988年5月号は、ヴァーナー・ヴィンジの「バーバリアン・プリンセス」目当てで購入。

1989年7月号は、コードウェイナー・スミス、J・G・バラード、バリントン・J・ベイリー、イアン・ワトスン、フリッツ・ライバーという豪華なメンツと、草上仁さんが紹介されているコーナーが有ったので。

1997年11月号は、ヴァンパイア・ホラー特集で、ロバート・R・マキャモンの作品が読みたくて購入。

一日で二つの古本市を回るのは大変ですが、今回はなかなか良い収穫でした。特にSFマガジンが多く売られていたのが印象的でした。SFは良かったんですが、ホラーはさっぱりでしたね。「999」シリーズの「狂犬の夏」だけがないのはなぜなんでしょう。

来年こそ、来年こそは、開催日程をずらしてください。年齢的、体力的につらいです。

2016年10月9日、第19回天神さんの古本まつりと、第15回四天王寺秋の大古本まつりに行ってきました。

まずは、大阪天満宮で開催されている第19回天神さんの古本まつりから。大阪市営地下鉄「南森町駅」か、JR東西線「大阪天満宮駅」で下車、市営地下鉄「4-A」出口またはJR「3」出口から地上に出て右へ、すぐの角を右に曲がると正面に大阪天満宮が見えます。

手前には寄席の「繁昌亭」があります。

雨が心配でしたが、朝のうちに止んでくれて良かったです。地面は一部湿っていましたが。

百円均一コーナーも有り、なかなか盛況でした。会計は各店舗ごとに行う方式。海外作家のSFとホラーの文庫を多めに持ってきている店があってありがたかったです。

一時間ほど回って四天王寺へ。地下鉄谷町線で「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」で下車。徒歩5分ほどで四天王寺着。

北西側から中へ入りました。

地面の濡れているところが多かったですね。ほんと、止んでくれてよかった。会計はいくつかの店舗ごとに共同のレジが置かれている方式です。

毎回思うんですが、やっぱり規模が縮小しているようです。参加店が減っているのか、商品を減らしているのか。しかも来月の弁天町ORC200で開かれる予定だった古本市が、諸般の都合で中止になったという張り紙が……。

なお、現在四天王寺は耐震補強工事中のようです。

あと、敷地内でのポケモンGOは禁止だそうです。

今回の戦利品はこちら。

天神さんで買ったのは9冊。

「ゲートキーパー」上下(ソノラマ文庫)は草上仁さんの「スターハンドラー」シリーズの第三作。そういえば二作目をまだ読み終わってなかったな。

R・A・ラファティの「九百人のお祖母さん」(ハヤカワ文庫SF)は、有名な本ですがなんとなく買いそびれていた本。

「ラブメイカー」(ハヤカワ文庫SF)は、ジョセフ・エルダー編/浅倉久志他訳の「性」をテーマにしたアンソロジー。作家はエドワード・ブライアント、ロバート・シルヴァーバーグ、バリー・N・マルツバーグ他。

「奇妙な関係」(創元推理文庫)はフィリップ・ホセ・ファーマーの初期短編集。

「魔界の盗賊」(ハヤカワ文庫FT)は、マイクル・シェイの中編集。裏表紙の「ラヴクラフト愛好者必読!」に煽られて購入。……表紙がエロかったからじゃないよ?

「李白」上下(岩波書店 中国詩人選集)は、武部利男注の李白の詩集。

「中国歴代家訓選」(徳間書店)は永井義男編訳の、中国の歴史上の人物が残した家訓を集めた本。

四天王寺で買ったのは6冊。

気がついたらSFマガジンばっかり買ってました。今回は色んな店がSFマガジンを売ってました。

1969年11・12月号は、マレイ・ラインスターの「彼岸世界」が掲載されていたので購入。

1985年7月号は、フィリップ・レイサムの「グザイ効果」が掲載。山本弘さんの本でタイトルだけ知っていた作品。

1988年5月号は、ヴァーナー・ヴィンジの「バーバリアン・プリンセス」目当てで購入。

1989年7月号は、コードウェイナー・スミス、J・G・バラード、バリントン・J・ベイリー、イアン・ワトスン、フリッツ・ライバーという豪華なメンツと、草上仁さんが紹介されているコーナーが有ったので。

1997年11月号は、ヴァンパイア・ホラー特集で、ロバート・R・マキャモンの作品が読みたくて購入。

一日で二つの古本市を回るのは大変ですが、今回はなかなか良い収穫でした。特にSFマガジンが多く売られていたのが印象的でした。SFは良かったんですが、ホラーはさっぱりでしたね。「999」シリーズの「狂犬の夏」だけがないのはなぜなんでしょう。

来年こそ、来年こそは、開催日程をずらしてください。年齢的、体力的につらいです。

2016年8月26日金曜日

『黄色い壁紙』感想

『黄色い壁紙』

シャーロット・パーキンズ・ギルマン著/西崎憲訳

創元推理文庫「淑やかな悪夢」所収 初版2006年8月31日

あらすじ・・・精神に不調を抱える私は、夫のジョンと夏の休暇を過ごす家を借りた。立地も建物も素晴らしいその家は、一つ奇妙なところがあった。……部屋の壁紙。黄色い壁紙が、私の注意を惹きつけた。不思議な模様の壁紙を見つめていると、その表面に、女の姿が見えてきた……。

なんと言いますか、読んでいるこちらのほうが精神に不調をきたしそうな話です。

訳者の西崎さんは、巻末の対談で「改行が怖い」といってますが、確かに改行ごとに話が変化していくように感じられました。「これは人というか、状況というか、それが少しづつねじれていく話なんですが、そのねじれを文で書かない。説明しない。改行でやってしまう。たとえば、あるところまで主人公はこういう認識を持っていたが、次の行ではすでにその認識が変わっている」確かに、ラストなんかは「あれ?」っと思いました。

これはすべて主人公の狂気が生み出した幻なのか、本当に女の霊が存在するのか、読み手によって感想が変わりそうです。

この話が発表された時、ボストンの医師が「こんな小説は書かれるべきではなかった。読んだ者が誰であれ、正気を失わせること疑いなしだ」と抗議したらしいです。本人は批判してるつもりでしょうけど、褒め言葉にしか見えない。「こんな小説は書かれるべきではなかった」という表現がふるってますね。

作者のシャーロット・パーキンズ・ギルマンは、自身もうつ病に罹り、この小説の主人公のように「知的な活動をせず、安静にする」という治療を受けさせられ、かえって病状が悪化した経験があるそうです。経験に裏打ちされたストーリーということです。怖い。

「淑やかな悪夢」は、倉阪鬼一郎・南條竹則・西崎憲編訳の女性作家によるホラーアンソロジーです。正直、私は殆どの作家の名前を知りませんでした。

最初に収録されているシンシア・アスキスの「追われる女」のオチが、完全にラフカディオ・ハーンの「むじな」なんですが……?

シャーロット・パーキンズ・ギルマン著/西崎憲訳

創元推理文庫「淑やかな悪夢」所収 初版2006年8月31日

あらすじ・・・精神に不調を抱える私は、夫のジョンと夏の休暇を過ごす家を借りた。立地も建物も素晴らしいその家は、一つ奇妙なところがあった。……部屋の壁紙。黄色い壁紙が、私の注意を惹きつけた。不思議な模様の壁紙を見つめていると、その表面に、女の姿が見えてきた……。

なんと言いますか、読んでいるこちらのほうが精神に不調をきたしそうな話です。

訳者の西崎さんは、巻末の対談で「改行が怖い」といってますが、確かに改行ごとに話が変化していくように感じられました。「これは人というか、状況というか、それが少しづつねじれていく話なんですが、そのねじれを文で書かない。説明しない。改行でやってしまう。たとえば、あるところまで主人公はこういう認識を持っていたが、次の行ではすでにその認識が変わっている」確かに、ラストなんかは「あれ?」っと思いました。

これはすべて主人公の狂気が生み出した幻なのか、本当に女の霊が存在するのか、読み手によって感想が変わりそうです。

この話が発表された時、ボストンの医師が「こんな小説は書かれるべきではなかった。読んだ者が誰であれ、正気を失わせること疑いなしだ」と抗議したらしいです。本人は批判してるつもりでしょうけど、褒め言葉にしか見えない。「こんな小説は書かれるべきではなかった」という表現がふるってますね。

作者のシャーロット・パーキンズ・ギルマンは、自身もうつ病に罹り、この小説の主人公のように「知的な活動をせず、安静にする」という治療を受けさせられ、かえって病状が悪化した経験があるそうです。経験に裏打ちされたストーリーということです。怖い。

「淑やかな悪夢」は、倉阪鬼一郎・南條竹則・西崎憲編訳の女性作家によるホラーアンソロジーです。正直、私は殆どの作家の名前を知りませんでした。

最初に収録されているシンシア・アスキスの「追われる女」のオチが、完全にラフカディオ・ハーンの「むじな」なんですが……?

第29回 下鴨納涼古本まつり リポート

『第28回 下鴨納涼古本まつり』リポート

2016年8月11日、京都の下鴨神社で開催されている『第28回 下鴨納涼古本まつり』に行ってきました。

阪急電車の京都河原町駅で下車。京都市バスのF乗り場から(去年の記事にH乗り場と書いてありますが、Fの間違いだったようです)4、または205系統のバスに乗って「新葵橋」で下車。徒歩1分ほどで到着。

天気は晴れていたものの、会場は糺の森の馬場なので木陰も多く、あまり暑さは感じませんでした。

夏休み+山の日+初日ということで、かなりの人出でした。そのせいか会場は砂埃が舞っていました。

写真ではよく分かりませんが、結構な砂埃でした。ただ、主催者側も予想していたようで、散水車が水を撒いていました。

今年の「瀬見の小川」は、水遊びする子供が何人かいました。世界遺産だから勝手に入っちゃダメです。

今回の戦利品。相変わらず少なめ。昔は1万円ぐらい平気で買ってたんですけどね……。

「シルクロード歴史地図」(新時代社)は、加藤九祚監修のシルクロードの地図に遺跡や風景のイラストを添えたもの。

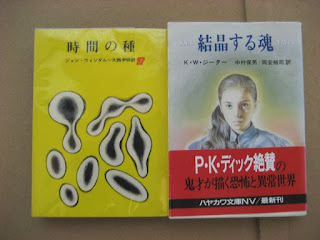

SFとホラーが一冊づつ。

ジョン・ウィンダム著「時間の種」(創元推理文庫)は「トリフィド時代」「呪われた村」などで有名なウィンダムの短編集。

K・W・ジーター著「結晶する魂」(ハヤカワ文庫NV)は、帯に「P・K・ディック絶賛」とあります。サイコホラーかな? ジーターというと「ドクター・アダー」が一番有名ですかね。

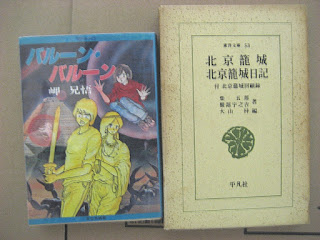

岬兄悟著「バルーン・バルーン」(文化出版局)は、いわゆる「絶版文庫」というやつです。聞いたことのない出版社ですね。

「北京籠城 北京籠城日記 付 北京籠城回顧録」(平凡社東洋文庫)は、義和団事件で北京が包囲された時に活躍した柴五郎の講演をまとめた「北京籠城」留学中に籠城に巻き込まれた服部宇之吉の「北京籠城回顧録」を中心にした本です。柴五郎の事を以前少し聞いたことがあり、興味を持っていたので購入。

今年は天気にも恵まれ、安心して楽しむことが出来ましたが、人の多さにちょっとびっくりしました。

16日まで開催されていますので、興味のある方はぜひ行ってみてください。帽子、水分補給の飲料、虫よけをお忘れなく。

2016年8月11日、京都の下鴨神社で開催されている『第28回 下鴨納涼古本まつり』に行ってきました。

阪急電車の京都河原町駅で下車。京都市バスのF乗り場から(去年の記事にH乗り場と書いてありますが、Fの間違いだったようです)4、または205系統のバスに乗って「新葵橋」で下車。徒歩1分ほどで到着。

天気は晴れていたものの、会場は糺の森の馬場なので木陰も多く、あまり暑さは感じませんでした。

夏休み+山の日+初日ということで、かなりの人出でした。そのせいか会場は砂埃が舞っていました。

写真ではよく分かりませんが、結構な砂埃でした。ただ、主催者側も予想していたようで、散水車が水を撒いていました。

今年の「瀬見の小川」は、水遊びする子供が何人かいました。世界遺産だから勝手に入っちゃダメです。

今回の戦利品。相変わらず少なめ。昔は1万円ぐらい平気で買ってたんですけどね……。

「シルクロード歴史地図」(新時代社)は、加藤九祚監修のシルクロードの地図に遺跡や風景のイラストを添えたもの。

SFとホラーが一冊づつ。

ジョン・ウィンダム著「時間の種」(創元推理文庫)は「トリフィド時代」「呪われた村」などで有名なウィンダムの短編集。

K・W・ジーター著「結晶する魂」(ハヤカワ文庫NV)は、帯に「P・K・ディック絶賛」とあります。サイコホラーかな? ジーターというと「ドクター・アダー」が一番有名ですかね。

岬兄悟著「バルーン・バルーン」(文化出版局)は、いわゆる「絶版文庫」というやつです。聞いたことのない出版社ですね。

「北京籠城 北京籠城日記 付 北京籠城回顧録」(平凡社東洋文庫)は、義和団事件で北京が包囲された時に活躍した柴五郎の講演をまとめた「北京籠城」留学中に籠城に巻き込まれた服部宇之吉の「北京籠城回顧録」を中心にした本です。柴五郎の事を以前少し聞いたことがあり、興味を持っていたので購入。

今年は天気にも恵まれ、安心して楽しむことが出来ましたが、人の多さにちょっとびっくりしました。

16日まで開催されていますので、興味のある方はぜひ行ってみてください。帽子、水分補給の飲料、虫よけをお忘れなく。

2016年5月31日火曜日

『生きどまり』感想

『生きどまり』

ロバート・ブロック著/仁賀克雄訳

ハヤカワ文庫NV「切り裂きジャックはあなたの友」所収 初版1979年9月30日

あらすじ・・・ノーベル賞の科学部門を受賞したハーバート・ゼインは、私生活では妻を憎悪するほど結婚生活は破綻していた。ハーバートは妻との生活に背を向け、研究に没頭した。そしてついに彼は、不死の霊薬を完成させた。これさえあれば、永遠に生き続けることができる。しかし、その薬のことを妻に知られてしまった。自分も飲んで不死になろうとする妻をハーバートは殺してしまう。

タイトルは、誤字ではありません。原題も”The Living End"で、Dead End(行き止まり)をもじったものになっています。訳者のセンスが光っていますね。タイトルの意味はオチを読めばわかります。確かに不死者といえど、超人ではないのですからこのオチはまさに『生きどまり』です。

作者のロバート・ブロックは、1935年に17歳でデビューした、アメリカのホラー作家です。ハワード・フィリップス・ラブクラフトと仲が良く、彼の存命中はいわゆる「クトゥルー神話」物 を多く書いていましたが、一番有名なのは、アルフレッド・ヒッチコック監督により映画化された「サイコ」でしょう。もっとも日本では、ヒッチコックの名前が有名すぎて、原作者がブロックだということを知る人は少ないかもしれません。

「切り裂きジャックはあなたの友」は仁賀克雄編訳のホラー短編集です。ブロックの短編を新旧交えて収録しています(「生きどまり」は1963年の作)。表題作は切り裂きジャックが今も生きていて、アメリカで殺人を続けているという話でオチは読めるのですが、そこまでグイグイ読者を引っ張っていくのは、流石ブロックといったところです。

ロバート・ブロック著/仁賀克雄訳

ハヤカワ文庫NV「切り裂きジャックはあなたの友」所収 初版1979年9月30日

あらすじ・・・ノーベル賞の科学部門を受賞したハーバート・ゼインは、私生活では妻を憎悪するほど結婚生活は破綻していた。ハーバートは妻との生活に背を向け、研究に没頭した。そしてついに彼は、不死の霊薬を完成させた。これさえあれば、永遠に生き続けることができる。しかし、その薬のことを妻に知られてしまった。自分も飲んで不死になろうとする妻をハーバートは殺してしまう。

タイトルは、誤字ではありません。原題も”The Living End"で、Dead End(行き止まり)をもじったものになっています。訳者のセンスが光っていますね。タイトルの意味はオチを読めばわかります。確かに不死者といえど、超人ではないのですからこのオチはまさに『生きどまり』です。

作者のロバート・ブロックは、1935年に17歳でデビューした、アメリカのホラー作家です。ハワード・フィリップス・ラブクラフトと仲が良く、彼の存命中はいわゆる「クトゥルー神話」物 を多く書いていましたが、一番有名なのは、アルフレッド・ヒッチコック監督により映画化された「サイコ」でしょう。もっとも日本では、ヒッチコックの名前が有名すぎて、原作者がブロックだということを知る人は少ないかもしれません。

「切り裂きジャックはあなたの友」は仁賀克雄編訳のホラー短編集です。ブロックの短編を新旧交えて収録しています(「生きどまり」は1963年の作)。表題作は切り裂きジャックが今も生きていて、アメリカで殺人を続けているという話でオチは読めるのですが、そこまでグイグイ読者を引っ張っていくのは、流石ブロックといったところです。

2016年5月2日月曜日

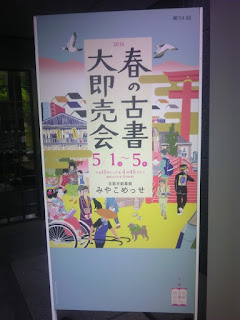

「第34回 春の古書大即売会」リポート

『第34回 春の古書大即売会』リポート

2016年5月1日、京都の岡崎で開催されている「第34回 春の古書大即売会」に行ってきました。

天気は曇りでしたが屋内イベントなので問題なし。毎年この時期に弓道の大会があるらしく、道着姿で弓を持った人をよく見かけていましたが、今年は日程が違うのか、見かけませんでした。

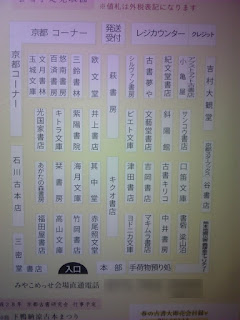

会場内は上図のようになっていて、かなり広いです。大量に買う人のために買い物カゴが用意されていて、手荷物一時預かり所や、宅配の受付もありました。

ゴールデンウィーク中ということもあり、大勢の方が参加されていました。ただ気になったのは、並べられている本の上に本をひろげて、読みふけっているマナーの悪い人が目についたことです。一人本の上にカゴを載せている男がいて、流石にこれは無理矢理下ろさせました(わざとカゴの下にある本を取った)。いい年をした大人なんですからもう少しマナーってものを考えてほしいものです。

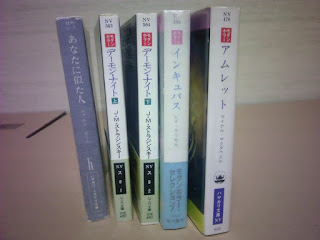

今回の戦利品。少ないのはお金の節約です。新しいPCを自作したいので、パーツ代を貯めているところなんです。

ロアルド・ダール「あなたに似た人」(ハヤカワ・ミステリ文庫)は前回紹介した「廃墟にて」が良かったので購入。

J・M・ストラジンスキー「デーモン・ナイト」(ハヤカワ文庫NV)は、ひょっとしたらダブったかも。以前買った記憶があるような……無いような……。部屋が散らかっていて、蔵書の確認が出来ない状態なんです。

マイケル・マクダウエル「アムレット」(ハヤカワ文庫NV)は……あれ? これも持ってたような気が……あれ?(重症)

気を取り直して、今回の一番の戦果。レイ・ラッセル「インキュバス」(ハヤカワ文庫NV)です。ずっと探していたのですが見つからず、ようやく今日手に入れられました。ラッセルという人は、知名度の割に翻訳が少ないそうです。モダンホラー・セレクションも、大分あつまってきました。

今回会場では、九州の地震のためのチャリティーとして百均コーナーを設け、売上を全額寄付しているそうです。また、京都の古書店の場所を記した地図を一枚百円で販売して、これも寄付するそうです。今月5日まで開催されているので、行かれた方はぜひご協力ください。

アクセスですが、私の場合は阪急電車の河原町駅で下車。6番出口から市バスのE停留所で46系統のバスに乗って「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」で下車しました。他にも行き方があるようですが、私はこれが一番分かりやすかったです。

今の時期、京都は観光客で一杯なので、バスはかなり混みます。料金は大人230円なので、あらかじめ小銭を用意しておきましょう。

2016年5月1日、京都の岡崎で開催されている「第34回 春の古書大即売会」に行ってきました。

天気は曇りでしたが屋内イベントなので問題なし。毎年この時期に弓道の大会があるらしく、道着姿で弓を持った人をよく見かけていましたが、今年は日程が違うのか、見かけませんでした。

|

| 会場はこんな感じ。 |

ゴールデンウィーク中ということもあり、大勢の方が参加されていました。ただ気になったのは、並べられている本の上に本をひろげて、読みふけっているマナーの悪い人が目についたことです。一人本の上にカゴを載せている男がいて、流石にこれは無理矢理下ろさせました(わざとカゴの下にある本を取った)。いい年をした大人なんですからもう少しマナーってものを考えてほしいものです。

今回の戦利品。少ないのはお金の節約です。新しいPCを自作したいので、パーツ代を貯めているところなんです。

ロアルド・ダール「あなたに似た人」(ハヤカワ・ミステリ文庫)は前回紹介した「廃墟にて」が良かったので購入。

J・M・ストラジンスキー「デーモン・ナイト」(ハヤカワ文庫NV)は、ひょっとしたらダブったかも。以前買った記憶があるような……無いような……。部屋が散らかっていて、蔵書の確認が出来ない状態なんです。

マイケル・マクダウエル「アムレット」(ハヤカワ文庫NV)は……あれ? これも持ってたような気が……あれ?(重症)

気を取り直して、今回の一番の戦果。レイ・ラッセル「インキュバス」(ハヤカワ文庫NV)です。ずっと探していたのですが見つからず、ようやく今日手に入れられました。ラッセルという人は、知名度の割に翻訳が少ないそうです。モダンホラー・セレクションも、大分あつまってきました。

今回会場では、九州の地震のためのチャリティーとして百均コーナーを設け、売上を全額寄付しているそうです。また、京都の古書店の場所を記した地図を一枚百円で販売して、これも寄付するそうです。今月5日まで開催されているので、行かれた方はぜひご協力ください。

アクセスですが、私の場合は阪急電車の河原町駅で下車。6番出口から市バスのE停留所で46系統のバスに乗って「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」で下車しました。他にも行き方があるようですが、私はこれが一番分かりやすかったです。

今の時期、京都は観光客で一杯なので、バスはかなり混みます。料金は大人230円なので、あらかじめ小銭を用意しておきましょう。

2016年4月15日金曜日

『廃墟にて』感想(ネタバレあり)

『廃墟にて』(ネタバレあり)

ロアルド・ダール著/吉田誠一訳

創元推理文庫「年間SF傑作選6」所収 初版1975年3月14日

あらすじ(ネタバレあり)・・・廃墟であった男は、自分の左脚をのこぎりで切っていた。麻酔を射ってているので痛くはないのだという。「少しご入用ですか」問いかける男に私は「ええ、どうかお願いします」と答えた。空腹で気が狂いそうだったのだ。男は医師で次の食事を提供してくれれば分けてくれるという。火を起こして肉を炙っていると、少女がやって来た。「あんたも少し欲しいの?」医師の問いに少女は頷く。「あとでお返ししなくちゃいけないんだよ」医師は言う。「こうして三人そろったのだから、しばらくは生き延びられそうですね」

ページにして2ページ。20行ほどのショートショートですが、並の長編小説より印象が強く残りました。いわゆる「アフターマス」ものです。崩壊した廃墟で出会った3人の短い会話だけの物語ですが、会話の内容を考えると……。無駄な部分をそぎ落として、最小限の文字数で表現された、シンプルで静かなストーリー。それでいて忘れがたい印象を残す作品だと思います。他にも沢山色んな作家の作品が収録されていますが、この話ばかり読み返しています。

作者のロアルド・ダールは、映画「チャーリーとチョコレート工場」の原作者としてのほうが有名でしょう。いわゆる「奇妙な味」と呼ばれるタイプの作品を多く書いている人です。短編の名手と呼ばれているそうです。

「年間SF傑作選6」はジュディス・メリル編のSFアンソロジーです。先日の「第25回 弁天町 ORC 200 古本祭り」で購入したものです。

ショートショートというとやはり星新一さんを思い浮かべます。小学生の頃よく読んでいました。筒井康隆さんの「笑うな」に収録されていたショートショートも、印象に残っています。ショートショートは無駄がない分、インパクトが有るように思えます。

作品の前にメリルの短い紹介文が載っていますが、それもなかなか面白い文章です。

ロアルド・ダール著/吉田誠一訳

創元推理文庫「年間SF傑作選6」所収 初版1975年3月14日

あらすじ(ネタバレあり)・・・廃墟であった男は、自分の左脚をのこぎりで切っていた。麻酔を射ってているので痛くはないのだという。「少しご入用ですか」問いかける男に私は「ええ、どうかお願いします」と答えた。空腹で気が狂いそうだったのだ。男は医師で次の食事を提供してくれれば分けてくれるという。火を起こして肉を炙っていると、少女がやって来た。「あんたも少し欲しいの?」医師の問いに少女は頷く。「あとでお返ししなくちゃいけないんだよ」医師は言う。「こうして三人そろったのだから、しばらくは生き延びられそうですね」

ページにして2ページ。20行ほどのショートショートですが、並の長編小説より印象が強く残りました。いわゆる「アフターマス」ものです。崩壊した廃墟で出会った3人の短い会話だけの物語ですが、会話の内容を考えると……。無駄な部分をそぎ落として、最小限の文字数で表現された、シンプルで静かなストーリー。それでいて忘れがたい印象を残す作品だと思います。他にも沢山色んな作家の作品が収録されていますが、この話ばかり読み返しています。

作者のロアルド・ダールは、映画「チャーリーとチョコレート工場」の原作者としてのほうが有名でしょう。いわゆる「奇妙な味」と呼ばれるタイプの作品を多く書いている人です。短編の名手と呼ばれているそうです。

「年間SF傑作選6」はジュディス・メリル編のSFアンソロジーです。先日の「第25回 弁天町 ORC 200 古本祭り」で購入したものです。

ショートショートというとやはり星新一さんを思い浮かべます。小学生の頃よく読んでいました。筒井康隆さんの「笑うな」に収録されていたショートショートも、印象に残っています。ショートショートは無駄がない分、インパクトが有るように思えます。

作品の前にメリルの短い紹介文が載っていますが、それもなかなか面白い文章です。

2016年3月21日月曜日

「第25回 弁天町 ORC 200 古本祭り」リポート

『第25回 弁天町 ORC 200 古本祭り』リポート

2016年3月20日、「第25回 弁天町 ORC 200 古本祭り」に行ってきました。ここのところずっと古本市に行けてなかったので、久々の古本市です。まあ、行けなかった理由は、お金が無かったり、お金が無かったり、お金が無かったりしたからですが……。今回も足を痛めていたので(仕事中、歩いていたら左足のふくらはぎが、”ブチッ”っていった)見送ろうかと思ったのですが、幸い早くに回復したので、行くことにしました。

以前のツイン21の時も感じたのですが、棚の数がやはり減っているようです。参加店舗が減ったのでしょうか? 日曜日の割には、お客さんの入りももう一つでしたし……。ちょっと寂しいですね。

相変わらずレプリカの古式銃が売ってましたが、あれは一体何なんでしょうね。

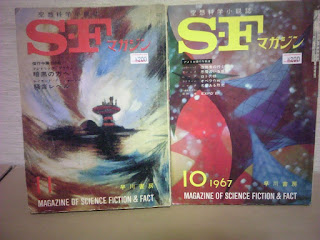

SFマガジンを二冊。1964年11月号と、1967年10月号です。前者にはレイモンド・F・ジョーンズの「騒音レベル」が、後者にはウォード・ムーアの「ロトの娘」が掲載されています。「騒音レベル」は、山本弘さんの本で知りました。オチまで知っているのですが、一度読んでみたくて購入しました。「ロトの娘」は、前作に当たる「新ロト記」を読んだことがあり、それがなかなか良かったので、続編があると聞き読んでみたいと思っていたところ、今回見つけることができたので購入しました。

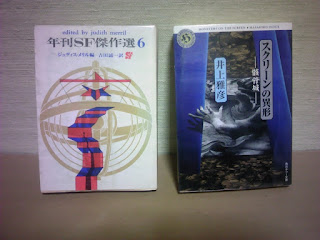

「年間SF傑作選6」は、ジュディス・メリル編のSFアンソロジーです。執筆者は、J・G・バラード、R・A・ラファティ、フリッツ・ライバー、トマス・M・ディッシュ、アーサー・C・クラーク、ゴードン・R・ディクスン、ブライアン・W・オールディスなどです。これらSFファンには馴染みの名前に混じって、ホルヘ・ルイス・ボルヘスと、ロアルド・ダールの名前があるのがちょっと変わってますね。ロアルド・ダールの「廃墟にて」という作品が、なんというか、すごいです。

「スクリーンの異形―骸骨城―」は、井上雅彦さんの映画仕立てのホラー連作集です。

久々の古本市でしたが、やっぱりいいですね。どうにも体調や懐具合が悪くて、行けないイベントが多いのですが、出来るだけ参加したいですね。

「第25回 弁天町 ORC 200 古本祭り」は3月24日木曜日まで開催されているので、興味のある方は行ってみられたらどうでしょう。最寄り駅はJR大阪環状線「弁天町駅」です。

次は4月頭のツイン21か、末の四天王寺か、5月のみやこめっせか……。後者の二つは日程が被ってるんですよね……。全部行きたいけど、どれか一つってことになりそうだなぁ……。

2016年3月4日金曜日

『丘に、町が』感想

『丘に、町が』

クライヴ・バーカー著/宮脇孝雄訳

集英社文庫「血の本[Ⅰ]ミッドナイト・ミートトレイン 真夜中の人肉列車」所収 初版1987年1月25日

あらすじ・・・ミックとジャッドのホモの恋人二人は、ユーゴスラヴィアを旅行中に喧嘩になってしまった。道に迷った二人の乗る車は、ポポラックという名の田舎町に近づいていた。

ポポラックではヴァスラフ・イェロフセクが、中央広場で「巨人」が組み立てられていく様子を見ていた。その「巨人」は、町の住民で出来ていた。住民たちが老若男女問わず、体をベルトで繋ぎ固定して、体のパーツを作り、それを組み合わせて「巨人」をつくり上げるのだ。隣町のポジュエヴォでも同じように「巨人」を作り、二つの町で作った二人の「巨人」を競わせる祝祭が行われようとしているのだ。

だが、ポジュエヴォの「巨人」に問題が起きた。左の脇腹と腰に欠陥があり、その部分の住民に大きな負担がかかっていたのだ。そしてついに破綻が起き、脇腹を構成していた一人が押しつぶされ、連鎖的にポジュエヴォの「巨人」は崩壊していった。

前代未聞の大惨事が起きた。

人間で組み立てられた巨人! それが崩壊して起きる大惨事! 洪水のように押し寄せる大量の血! 読者の想像力を試すかのような描写が連続します。多分、流れる血の量で言えば、この話が本書の中では一番です。

私は「血の本」シリーズで、この話が一番好きです。異常な殺人鬼も、超常的な怪物も出てきませんが、この幻想的な悪夢のような世界は、何度読んでも面白い。

作者のバーカーと収録されている本については、前回書いたので省略します。

クライヴ・バーカー著/宮脇孝雄訳

集英社文庫「血の本[Ⅰ]ミッドナイト・ミートトレイン 真夜中の人肉列車」所収 初版1987年1月25日

あらすじ・・・ミックとジャッドのホモの恋人二人は、ユーゴスラヴィアを旅行中に喧嘩になってしまった。道に迷った二人の乗る車は、ポポラックという名の田舎町に近づいていた。

ポポラックではヴァスラフ・イェロフセクが、中央広場で「巨人」が組み立てられていく様子を見ていた。その「巨人」は、町の住民で出来ていた。住民たちが老若男女問わず、体をベルトで繋ぎ固定して、体のパーツを作り、それを組み合わせて「巨人」をつくり上げるのだ。隣町のポジュエヴォでも同じように「巨人」を作り、二つの町で作った二人の「巨人」を競わせる祝祭が行われようとしているのだ。

だが、ポジュエヴォの「巨人」に問題が起きた。左の脇腹と腰に欠陥があり、その部分の住民に大きな負担がかかっていたのだ。そしてついに破綻が起き、脇腹を構成していた一人が押しつぶされ、連鎖的にポジュエヴォの「巨人」は崩壊していった。

前代未聞の大惨事が起きた。

人間で組み立てられた巨人! それが崩壊して起きる大惨事! 洪水のように押し寄せる大量の血! 読者の想像力を試すかのような描写が連続します。多分、流れる血の量で言えば、この話が本書の中では一番です。

私は「血の本」シリーズで、この話が一番好きです。異常な殺人鬼も、超常的な怪物も出てきませんが、この幻想的な悪夢のような世界は、何度読んでも面白い。

作者のバーカーと収録されている本については、前回書いたので省略します。

2016年1月29日金曜日

『ミッドナイト・ミートトレイン』感想

『ミッドナイト・ミートトレイン』

クライヴ・バーカー著/宮脇孝雄訳

集英社文庫「血の本[Ⅰ]ミッドナイト・ミートトレイン 真夜中の人肉列車」所収 初版1987年1月25日

あらすじ・・・レオン・カウフマンは、ニューヨークという街に失望していた。あれ程憧れていた街が、結局はただの街だったと分かったからだ。

”歓楽の都だなんてとんでもない。この街が育むのは、快楽ではなく、死なのだ。”

街の噂は<地下鉄内連続惨殺事件>で持ちきりだった。地下鉄内で、全身の毛を剃られ、つり革に逆さ吊りにされ、食肉加工所の肉のように、丁寧に解体された死体が見つかったのだ。犯人はまだ捕まっていなかった。

マホガニーは、自分の神聖な仕事に誇りを持っていた。この日も地下鉄の駅で、「それ」にふさわしい肉体を持つ獲物を探していた。

残業で遅くなったカウフマンは、乗り込んだ地下鉄の車内で眠ってしまう。目覚めると、隣の車両から布を裂くような音がした。そっと隣の車両を覗いたカウフマンが見たものは、まさに今、犠牲者を解体しようとしているマホガニーの姿だった。

カウフマンは、自分が乗っているのが、真夜中の人肉列車であることに気づいた。

行間から、むせ返るような血の匂いが漂ってきそうな、そんな作品です。殺人鬼が出てくるだけの、サイコホラーはあまり好きでは無いのですが(怪物のような人間が出てくる話より、怪物そのものが出てくるスーパーナチュラルな要素のあるホラーの方が好き)、これは単なるサイコ殺人鬼の話ではなく、もっと壮大な神話的物語です(キングなら大長編を書きそう)。ホラーファンにわかりやすくいうと、名状しがたい宇宙的恐怖を描いた物語です。カウフマンとマホガニーの対決は、あっさりし過ぎな気もいますが、人が死につつある瞬間を主観的に描写した部分は、作者の並々ならない筆力を感じさせます。

作者のクライヴ・バーカーは、イギリス出身のホラー・ファンタジー作家です。最近はファンタジーの方に力を入れているようで、ちょっと残念です。著名な作品には、映画「ヘル・レイザー」の原作小説の「ヘルバウンド・ハート」や、映画「ミディアン」の原作「死都伝説」などがあります。

短編集「血の本」シリーズでデビューし、世界幻想文学大賞と英国幻想文学大賞を受賞しています。「ミッドナイト・ミートトレイン」は、「血の本」シリーズの巻頭を飾る作品です。

「血の本[Ⅰ]ミッドナイト・ミートトレイン 真夜中の人肉列車」はクライヴ・バーカーのデビュー短編集の第一巻です。収録作の中では掉尾を飾る「丘に、町が」が、個人的にはベストだと思いますが、表題作もタイトルのインパクトと内容から評価が高い作品です。

この本の初版が発売された頃、私は中学生か高校一年生ぐらいだったと思いますが、本屋で見かけてその表紙イラストの不気味さに、手に取るのをためらった記憶があります。

スプラッターホラーと聞くと、それだけで眉をひそめる人もいると思いますが、私は文章なら想像力のフィルターがかけられるので、そのままの映像を見せつけられる映画より、小説のほうがスプラッターホラー向きだと思います。

「ミッドナイト・ミートトレイン」は、日本人監督の手で映画化されているそうですが、私はまだ見ていません。出来はどうなんでしょうかね?

クライヴ・バーカー著/宮脇孝雄訳

集英社文庫「血の本[Ⅰ]ミッドナイト・ミートトレイン 真夜中の人肉列車」所収 初版1987年1月25日

あらすじ・・・レオン・カウフマンは、ニューヨークという街に失望していた。あれ程憧れていた街が、結局はただの街だったと分かったからだ。

”歓楽の都だなんてとんでもない。この街が育むのは、快楽ではなく、死なのだ。”

街の噂は<地下鉄内連続惨殺事件>で持ちきりだった。地下鉄内で、全身の毛を剃られ、つり革に逆さ吊りにされ、食肉加工所の肉のように、丁寧に解体された死体が見つかったのだ。犯人はまだ捕まっていなかった。

マホガニーは、自分の神聖な仕事に誇りを持っていた。この日も地下鉄の駅で、「それ」にふさわしい肉体を持つ獲物を探していた。

残業で遅くなったカウフマンは、乗り込んだ地下鉄の車内で眠ってしまう。目覚めると、隣の車両から布を裂くような音がした。そっと隣の車両を覗いたカウフマンが見たものは、まさに今、犠牲者を解体しようとしているマホガニーの姿だった。

カウフマンは、自分が乗っているのが、真夜中の人肉列車であることに気づいた。

行間から、むせ返るような血の匂いが漂ってきそうな、そんな作品です。殺人鬼が出てくるだけの、サイコホラーはあまり好きでは無いのですが(怪物のような人間が出てくる話より、怪物そのものが出てくるスーパーナチュラルな要素のあるホラーの方が好き)、これは単なるサイコ殺人鬼の話ではなく、もっと壮大な神話的物語です(キングなら大長編を書きそう)。ホラーファンにわかりやすくいうと、名状しがたい宇宙的恐怖を描いた物語です。カウフマンとマホガニーの対決は、あっさりし過ぎな気もいますが、人が死につつある瞬間を主観的に描写した部分は、作者の並々ならない筆力を感じさせます。

作者のクライヴ・バーカーは、イギリス出身のホラー・ファンタジー作家です。最近はファンタジーの方に力を入れているようで、ちょっと残念です。著名な作品には、映画「ヘル・レイザー」の原作小説の「ヘルバウンド・ハート」や、映画「ミディアン」の原作「死都伝説」などがあります。

短編集「血の本」シリーズでデビューし、世界幻想文学大賞と英国幻想文学大賞を受賞しています。「ミッドナイト・ミートトレイン」は、「血の本」シリーズの巻頭を飾る作品です。

「血の本[Ⅰ]ミッドナイト・ミートトレイン 真夜中の人肉列車」はクライヴ・バーカーのデビュー短編集の第一巻です。収録作の中では掉尾を飾る「丘に、町が」が、個人的にはベストだと思いますが、表題作もタイトルのインパクトと内容から評価が高い作品です。

この本の初版が発売された頃、私は中学生か高校一年生ぐらいだったと思いますが、本屋で見かけてその表紙イラストの不気味さに、手に取るのをためらった記憶があります。

スプラッターホラーと聞くと、それだけで眉をひそめる人もいると思いますが、私は文章なら想像力のフィルターがかけられるので、そのままの映像を見せつけられる映画より、小説のほうがスプラッターホラー向きだと思います。

「ミッドナイト・ミートトレイン」は、日本人監督の手で映画化されているそうですが、私はまだ見ていません。出来はどうなんでしょうかね?

2016年1月8日金曜日

『刀鍛冶の双眸』感想

『刀鍛冶の双眸』

ゴードン・リンツナー著/白石朗訳

新潮文庫「幽霊世界」所収 初版1994年7月1日

あらすじ・・・刀鍛冶の麻生は、商売敵の老刀鍛冶竹雄を闇討ちしようと、その家に忍び込んでいた。殺そうというのではない。その目を潰し、刀鍛冶としての命を絶とうというのだ。竹雄は麻生が足元にも及ばぬほどの腕前の持ち主で、仕事の殆どは武雄の元に集まるため、麻生の仕事は数えるほどしかなかった。武雄さえいなければ……という思いが、麻生を凶行に走らせた。首尾よく竹雄の目を潰した麻生だったが、数日後竹雄はこの傷が元で死んでしまう。それから麻生の周りで奇怪な現象が起きるようになる。様々なものに、目が、竹雄の鉄のような色の目が、庭石の表面に、味噌汁の中に、煙管の先の火皿から、花魁の股間から、麻生を見つめるのだ……。

読んでる間も、読み終わった今も、感想は「嘘やろ!?」でした。何が「嘘」かって、これ書いたのが「日本人じゃない」ってことがです。 日本人がペンネームでアメリカの本に寄稿したのかと思うほど、内容が「日本」なんです。”時刻ははや、子の刻をなかば……””水無月の雨の音が……””ここは祇園や先斗町といった格式のある……”などなど、アメリカ人の書いた文章とは思えないんですよね。様式は、ほぼ完璧に日本の怪談話になってます。これって、作者がすごい日本マニアなのか、訳者の翻訳センスがすごいのか、どっちなんでしょう? こういう時、英語が読めたら原書で読んでみたいんですけどねぇ……。

作者のゴードン・リンツナーは解説によると、ファンジン<スペース&タイム>誌の編集者だということで……って、職業作家でもないのかこの人! ホント、どういう人なんでしょう? 未訳に「The Oni」とあるのも日本を舞台にしたものでしょうか? 読みたいんですが、誰か翻訳してくれませんかね?

「幽霊世界」はポール・F・オルソン、デイヴィッド・B・シルヴァ編の「幽霊もの」ホラーアンソロジーです。リンツナー以外には、キャスリン・プタセク、チャールズ・デ=リント、チャールズ・L・グラント、ラムジー・キャンベル、ロバート・R・マキャモンなどです。一番はやはり、マキャモンの表題作でしょう。しかし、ホラーファンが一番見逃せない(読み逃せない?)のは、ディーン・R・クーンツによる「あとがき」でしょう。「あとがき」とありますが、内容はむしろクーンツによるホラー論になっています。ホラーファンなら快哉を叫ぶ事間違い無しの、名文になっています。

ゴードン・リンツナー著/白石朗訳

新潮文庫「幽霊世界」所収 初版1994年7月1日

あらすじ・・・刀鍛冶の麻生は、商売敵の老刀鍛冶竹雄を闇討ちしようと、その家に忍び込んでいた。殺そうというのではない。その目を潰し、刀鍛冶としての命を絶とうというのだ。竹雄は麻生が足元にも及ばぬほどの腕前の持ち主で、仕事の殆どは武雄の元に集まるため、麻生の仕事は数えるほどしかなかった。武雄さえいなければ……という思いが、麻生を凶行に走らせた。首尾よく竹雄の目を潰した麻生だったが、数日後竹雄はこの傷が元で死んでしまう。それから麻生の周りで奇怪な現象が起きるようになる。様々なものに、目が、竹雄の鉄のような色の目が、庭石の表面に、味噌汁の中に、煙管の先の火皿から、花魁の股間から、麻生を見つめるのだ……。

読んでる間も、読み終わった今も、感想は「嘘やろ!?」でした。何が「嘘」かって、これ書いたのが「日本人じゃない」ってことがです。 日本人がペンネームでアメリカの本に寄稿したのかと思うほど、内容が「日本」なんです。”時刻ははや、子の刻をなかば……””水無月の雨の音が……””ここは祇園や先斗町といった格式のある……”などなど、アメリカ人の書いた文章とは思えないんですよね。様式は、ほぼ完璧に日本の怪談話になってます。これって、作者がすごい日本マニアなのか、訳者の翻訳センスがすごいのか、どっちなんでしょう? こういう時、英語が読めたら原書で読んでみたいんですけどねぇ……。

作者のゴードン・リンツナーは解説によると、ファンジン<スペース&タイム>誌の編集者だということで……って、職業作家でもないのかこの人! ホント、どういう人なんでしょう? 未訳に「The Oni」とあるのも日本を舞台にしたものでしょうか? 読みたいんですが、誰か翻訳してくれませんかね?

「幽霊世界」はポール・F・オルソン、デイヴィッド・B・シルヴァ編の「幽霊もの」ホラーアンソロジーです。リンツナー以外には、キャスリン・プタセク、チャールズ・デ=リント、チャールズ・L・グラント、ラムジー・キャンベル、ロバート・R・マキャモンなどです。一番はやはり、マキャモンの表題作でしょう。しかし、ホラーファンが一番見逃せない(読み逃せない?)のは、ディーン・R・クーンツによる「あとがき」でしょう。「あとがき」とありますが、内容はむしろクーンツによるホラー論になっています。ホラーファンなら快哉を叫ぶ事間違い無しの、名文になっています。

2016年1月1日金曜日

『<彗星座>復活』感想

『<彗星座>復活』

チェット・ウィリアムスン著/夏来健次訳

創元推理文庫「シルヴァー・スクリーム 上巻」所収 初版2013年11月29日

あらすじ・・・<彗星座ドライヴイン>が閉鎖されると聞いたマイクは、友人のレニーを誘ってドライヴインシアターを買い取った。初日の売上は上々だったが、売上金の中に五十一年の五十セント硬貨があった。五十年代のファッションで決めた、古いマーキュリーに乗った若者たちが払ったものだという。

翌週、マイクがチケット売り場にいると、マーキュリーに乗った若者たちがやって来た。マイクには、その車に見覚えがあった。

「あの車は、昔俺が乗っていた車だ……。乗っている若僧は、あの頃の俺だ!」

だがレニーは否定する。

「何を馬鹿なことを。そんなこと、あるわけ無いだろ」

舞台設定もストーリー展開も完璧にホラー路線なのに、「怖い」というより「切ない」というのが正直な感想でした。特に、レニーがマイクの言うことを否定する理由が、また……。四十過ぎたおっさんにおすすめです。

作者のチェット・ウィリアムスンって、創元推理文庫「999 妖女たち」所収の「<新十二宮クラブ>議事録とヘンリー・ワトスン・フェアファクスの日記よりの抜粋」(長っ!)しか読んだことがなかったので、悪趣味作家かと思ってたんですが、この作品を読んで印象がガラッと変わりましたね。この人の作品をもっと日本に紹介して欲しいです。

「シルヴァー・スクリーム」は、デイヴィッド・J・スカウ(ショウ)編の「映画ホラー」テーマのアンソロジーです。ウィリアムスン以外には、F・ポール・ウィルスン、ロバート・ブロック、レイ・ガートン、クライヴ・バーカー、ジョー・R・ランズデール、ほか多数。上下巻なので、ヴォリューム満点です。上巻ではこの「<彗星座>復活」以外では、F・ポール・ウィルスンの「カット」が良かったです。F・ポール・ウィルスンの、マイケル・マン監督への恨み節が込められてるようで……。

チェット・ウィリアムスン著/夏来健次訳

創元推理文庫「シルヴァー・スクリーム 上巻」所収 初版2013年11月29日

あらすじ・・・<彗星座ドライヴイン>が閉鎖されると聞いたマイクは、友人のレニーを誘ってドライヴインシアターを買い取った。初日の売上は上々だったが、売上金の中に五十一年の五十セント硬貨があった。五十年代のファッションで決めた、古いマーキュリーに乗った若者たちが払ったものだという。

翌週、マイクがチケット売り場にいると、マーキュリーに乗った若者たちがやって来た。マイクには、その車に見覚えがあった。

「あの車は、昔俺が乗っていた車だ……。乗っている若僧は、あの頃の俺だ!」

だがレニーは否定する。

「何を馬鹿なことを。そんなこと、あるわけ無いだろ」

舞台設定もストーリー展開も完璧にホラー路線なのに、「怖い」というより「切ない」というのが正直な感想でした。特に、レニーがマイクの言うことを否定する理由が、また……。四十過ぎたおっさんにおすすめです。

作者のチェット・ウィリアムスンって、創元推理文庫「999 妖女たち」所収の「<新十二宮クラブ>議事録とヘンリー・ワトスン・フェアファクスの日記よりの抜粋」(長っ!)しか読んだことがなかったので、悪趣味作家かと思ってたんですが、この作品を読んで印象がガラッと変わりましたね。この人の作品をもっと日本に紹介して欲しいです。

「シルヴァー・スクリーム」は、デイヴィッド・J・スカウ(ショウ)編の「映画ホラー」テーマのアンソロジーです。ウィリアムスン以外には、F・ポール・ウィルスン、ロバート・ブロック、レイ・ガートン、クライヴ・バーカー、ジョー・R・ランズデール、ほか多数。上下巻なので、ヴォリューム満点です。上巻ではこの「<彗星座>復活」以外では、F・ポール・ウィルスンの「カット」が良かったです。F・ポール・ウィルスンの、マイケル・マン監督への恨み節が込められてるようで……。

登録:

コメント (Atom)